次回、ブレッドボード・カフェは、

1/18(日) 13:00~16:00

ユニコムプラザ AV室です。

宜しくお願いします。

次回、ブレッドボード・カフェは、

1/18(日) 13:00~16:00

ユニコムプラザ AV室です。

宜しくお願いします。

『 SEが教えたい電子工作の講習会 』に参加します。

場所は

ユニコムプラザさがみはら 実習室 2

5/4 10:30~16:00

です。

昨年は、体験セットとサーボモーターの実習セットでしたが、今年は、

バリキャップラジオの実習セットを10個、いま準備中です。

よろしくお願いします。

(2/11)有難う御座いました。

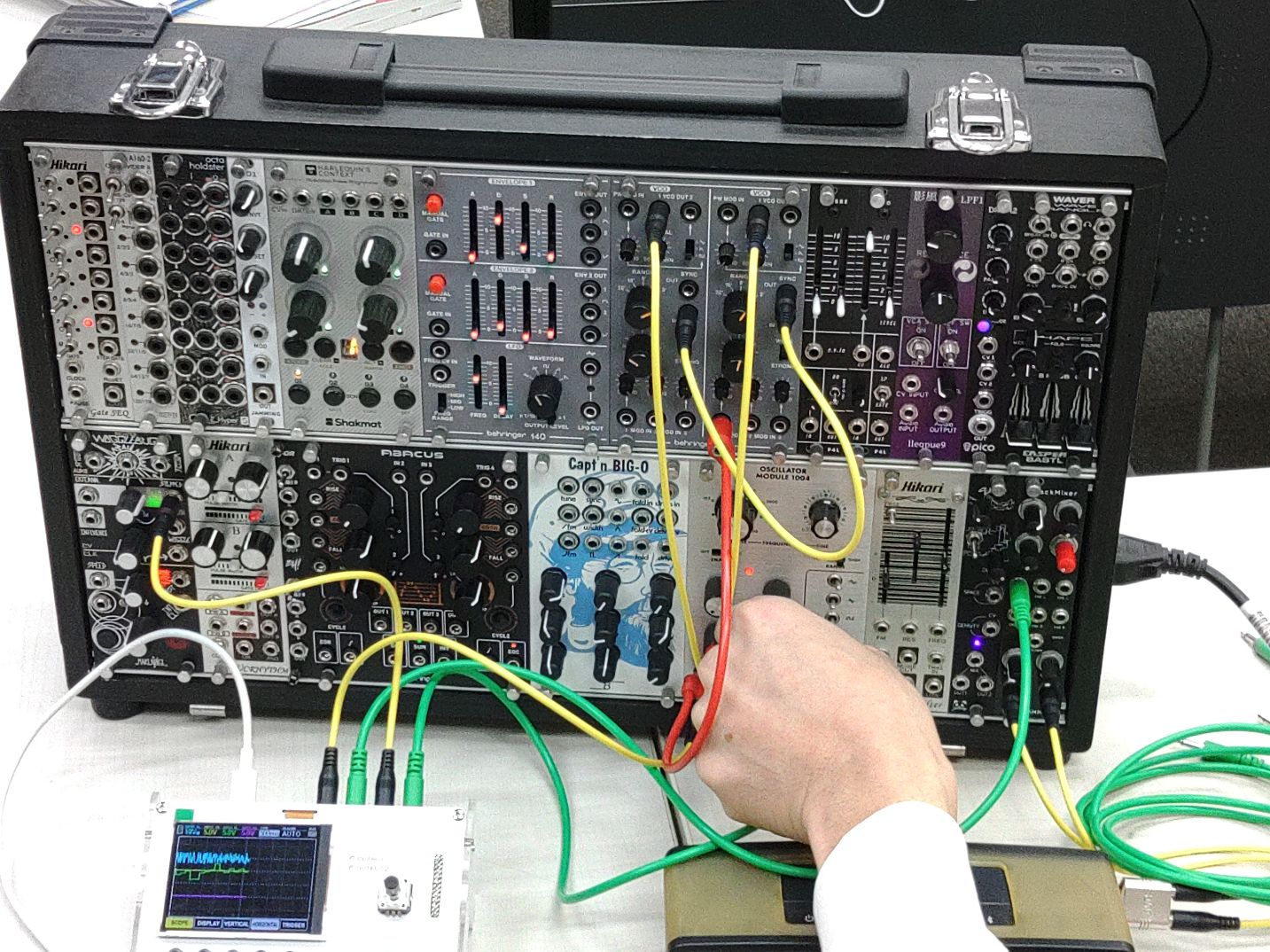

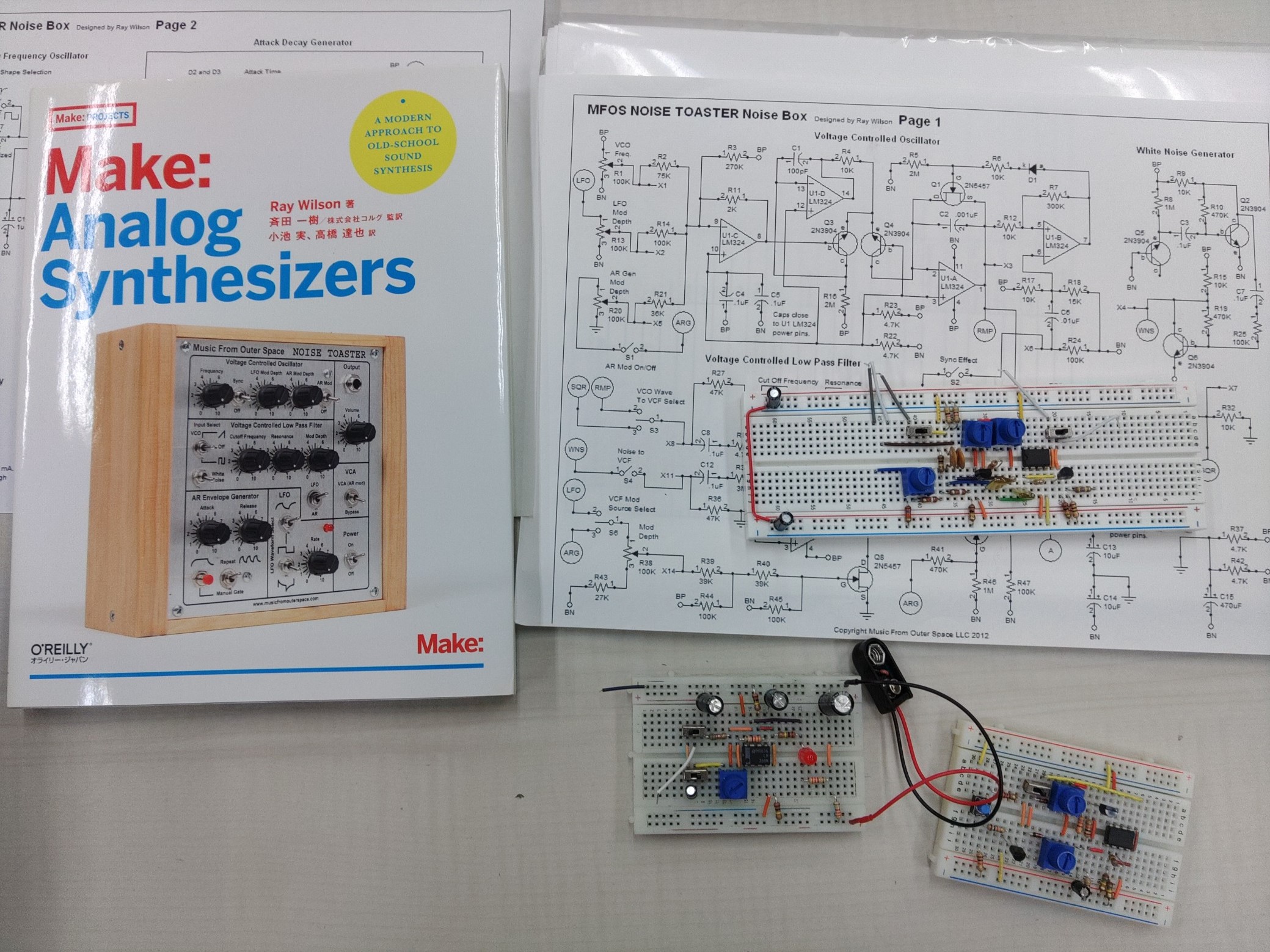

今日は、八王子にお住いのIさんに、アナログシンセを見せて頂きました。

VCOやフィルタやその他もろもろをパッチコードで接続して、ユニットを組み合わせ、

オシロの波形を確認しながら、様々な音作りをしています。

CMや昔のSF映画で聞いた事があるような、効果音やBGMがスピーカーから発せられます。。

聞こえてくる音もそうですが、操作している様子も面白くて、みんな見とれていました。

気が付くと時間が経っていて、これはパフォーマンスとして成立すると思いました。

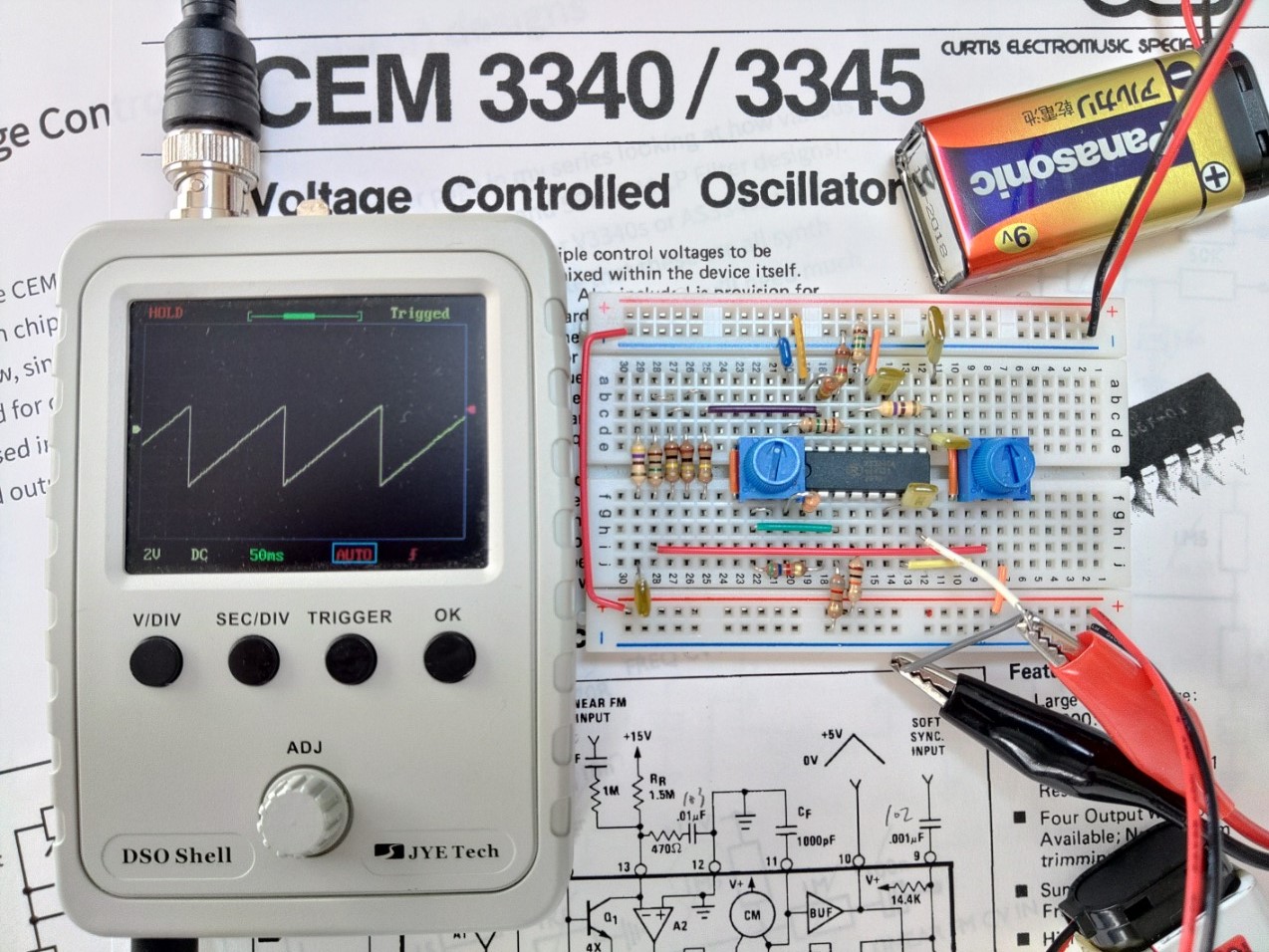

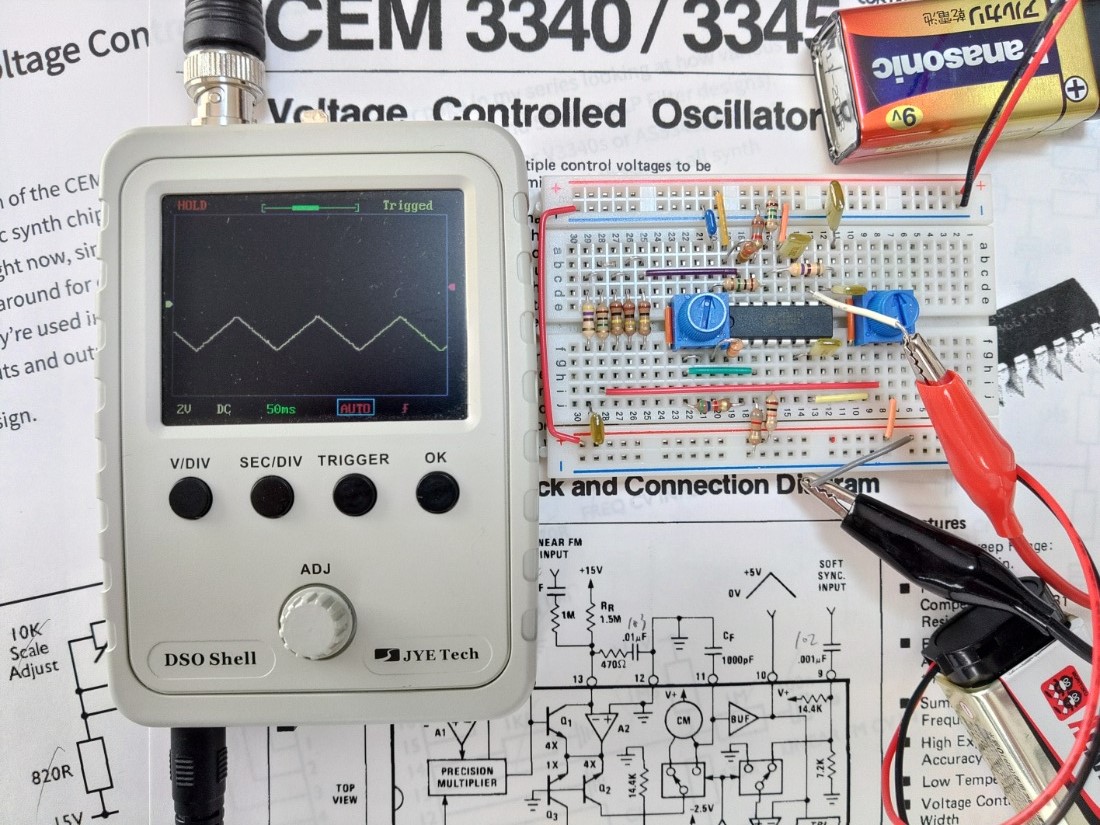

色々説明頂いた後、よくアナログシンセに使われているVCOのICを頂きました。

家に帰ってデータシートのサンプル回路を組んでみました。

機能的には昔、電子工作で使われたファンクションジェネレータICのICL8038に、

似ているなと思いました。

次回ブレッドボードカフェは、2/24(月) 13:00〜17:00 AV室です。

宜しくお願い致します。

土曜日に来てしまった方申し訳ございません。

告知の曜日を間違え、月曜のところ、土曜と記入してしまいました。

大変申し訳ございませんでした。

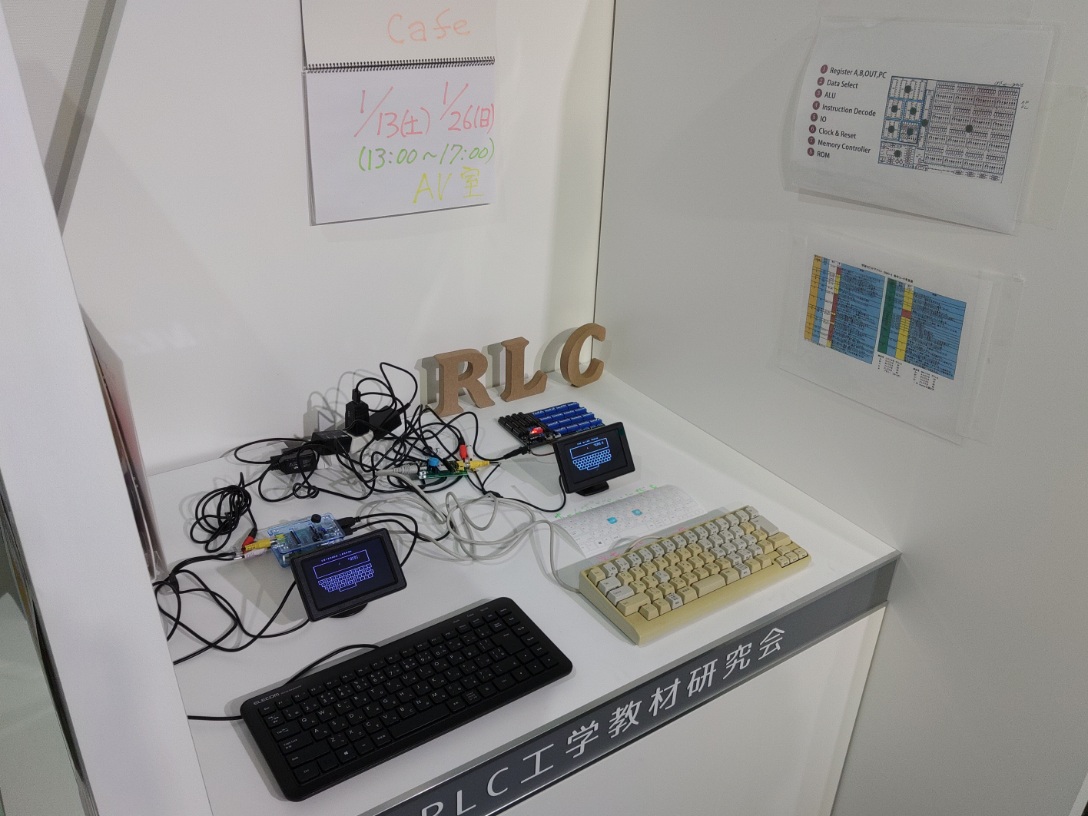

1/13のブレッドボード・カフェは、いつもと変わらず、それぞれ自分たちの課題に取り組んでいました。

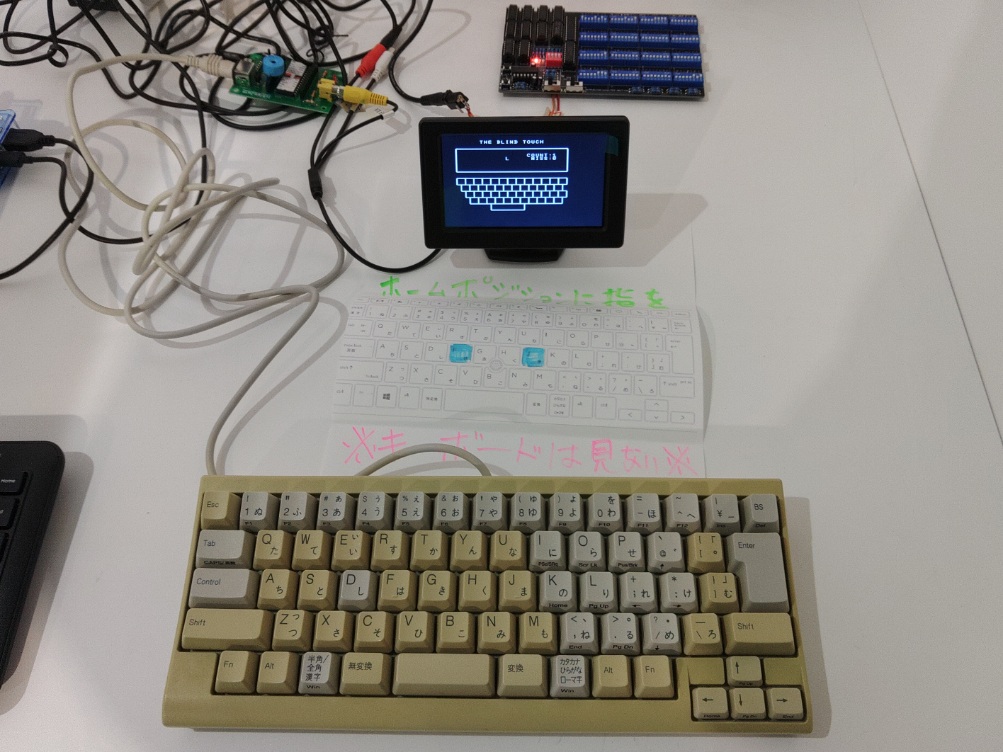

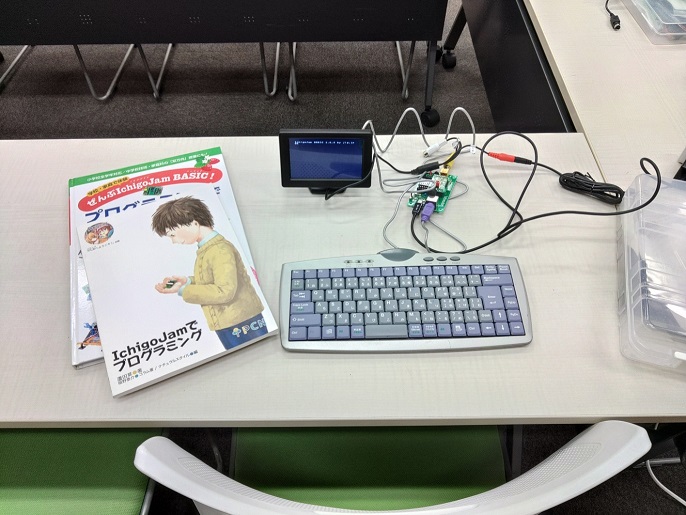

私は、Ichigojamで世界時計のプログラムを組みました。

その昔、シャープのパソコンMZシリーズのカタログ写真に使われていました。

海外と無線で通信している人などが、日本と現地の時間差を把握するのに使っていました。

マイコンのクロックなので、全然正確ではありません。

ネット上のMZ-1200のカタログ写真を見ながら、世界地図に定規で線を引き、

Ichigojamのグラフィックキャラクターを当てはめながら画面を描きました。

MZ-1200のグラフィックが、確か80x50位だった記憶があります。

Ichigojamは、テキスト表示が32x24で1つのキャラクターを縦横半分の4分割する、

キャラクターコードがあるので、倍の64x48でお絵かきしたことになります。

次回は、 1/26(日) 13:00〜17:00 AV室です。

よろしくお願いします。

プログラムのグラフィックキャラクターが問題で、上手く表示できません。

TERA TERMでは、プログラムの枠線が読み込めません。

プリンターで出力しようとしましたが、プリンター側に枠のグラフィック表示がないので、

全て漢字になって出力されています。

そこで、表示できない枠を’+’、’ー’、’|’で表示することにしました。

一度、IchigoJam上で作って、Tera Termで読み込んで貼り付けました。

読み込み時、入れたスペースが合ったりなかったりしているので、

再書き込み時にグラフィックキャラクターに戻すのと、スペースの調整が必要です。

プログラムは、メモリー容量制限から止む無く、2つで1つのプログラムになっています。

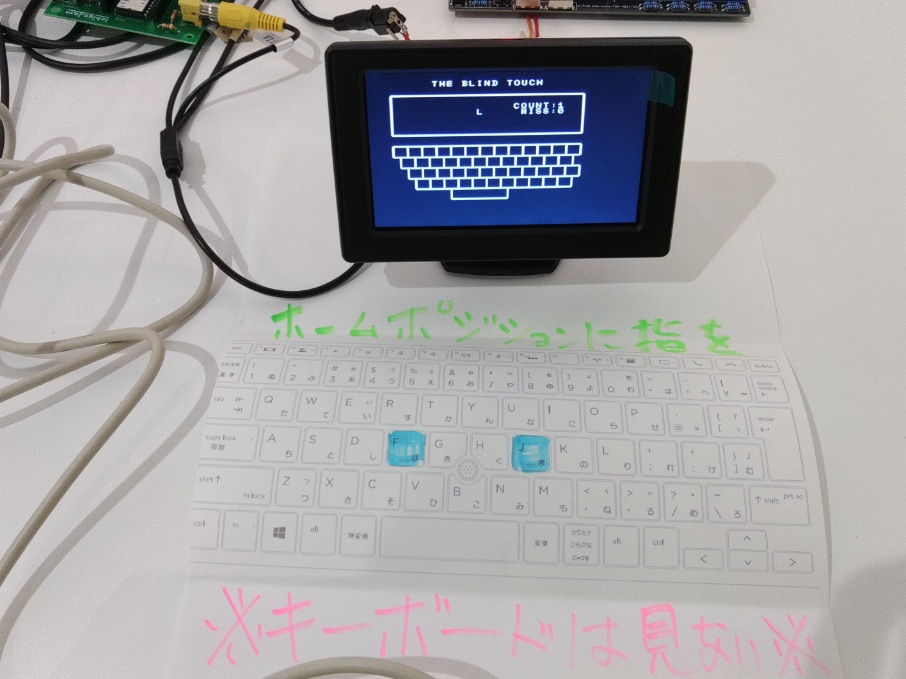

BLIND TOUCH TRAINERが、プログラム0と1

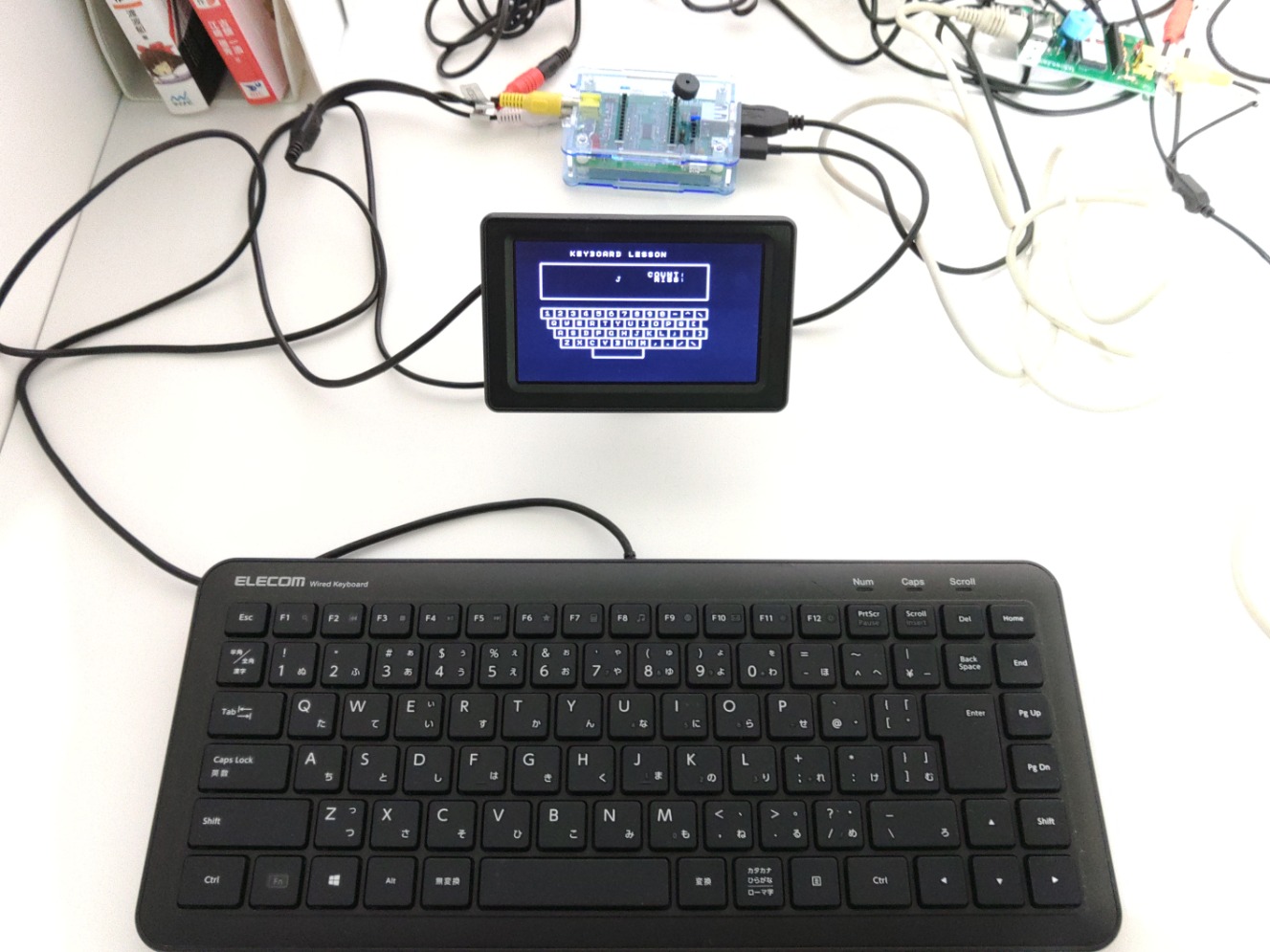

KEYBOARD LESSONが、プログラム2と3

です。

プログラム0と2は、それぞれキーボード枠と、キーボードを表示するだけのプログラムで、

プログラム1と3が、入力・判定などのメインルーチンで、画が映らないで良ければ、

プログラムは1,3だけでも動作します。

*SAVE0*

1 @ARUN

10 CLS

15 ?" BLIND TOUCH TRAINER"

16 ?

20 ?"+-------------------------+"

30 ?"| |"

40 ?"| COUNT: |"

50 ?"| MISS: |"

60 ?"| |"

70 ?"| |"

80 ?"| |"

90 ?"+-------------------------+"

95 ?

100 ?"+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+"

110 ?"| | | | | | | | | | | | | |"

120 ?"+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+"

130 ?" | | | | | | | | | | | | |"

140 ?" +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-"

150 ?" | | | | | | | | | | | | |"

160 ?" +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+"

170 ?" | | | | | | | | | | | |"

180 ?" +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+"

190 ?" | |"

200 ?" +-------+"

210 LRUN(1)

*SAVE1*

1 @arun

2 e=0

3 LOCATE 6,7:PRINT "PUSH START";

4 K=INKEY():C=RND(26):IF K=0 THEN GOTO 4

5 LOCATE 6,7:PRINT " ";

10 LET[1],22,3,12,8,7,6,9,11,13,16,15,17,19,16,14,18,20,2,8,5,10,14,10,4,6,12,4

20 LET[31],14,16,18,18,16,14,16,16,16,14,16,16,16,18,18,14,14,14,14,16,14,14,18,14,18,14,18

100 FOR I=1 TO 30

105 c=rnd(26)+65

110 LOCATE12,5:PRINT CHR$(C);

120 K=INKEY():IF k=0 THEN GOTO 120

123 IF k<65 THEN GOTO 120

124 IF k>90 THEN GOTO 120

125 X=[0+K-63]:Y=[K+30-63]

126 LOCATE X,Y:PRINT CHR$(K);:WAIT15:LOCATE X,Y:PRINT" ";

130 IF K<>C THEN BE

135 LOCATE 23,5:PRINT e;

140 BEEP5,3:WAILT5

150 LOCATE 23,4:PRINT I;

155 BEEP15,3:WAIT5

160 NEXT

170 LOCATE 10,5:PRINT "END";

175 LLOCATE 9,7:PRINT "RETRY?";

180 K=INKEY():IF K=0 TSHEN GOTO 180

190 LRUN(0)1 @arun

*SAVE2*

1 @ARUN

10 CLS

15 ?" KEYBOARD LESSON"

16 ?

20 ?"+-------------------------+"

30 ?"| |"

40 ?"| COUNT: |"

50 ?"| MISS: |"

60 ?"| |"

70 ?"| |"

80 ?"| |"

90 ?"+-------------------------+"

95 ?

100 ?"+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+"

110 ?" |1|2|3|4|5|6|7|8|9|0|-| | |"

120 ?" +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+"

130 ?" |Q|W|E|R|T|Y|U|I|O|P|@|[|"

140 ?" +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-"

150 ?" |A|S|D|F|G|H|J|K|L|;| | |"

160 ?" +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+"

170 ?" |Z|X|C|V|B|N|M|,|.|/|/|"

180 ?" +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+"

190 ?" | |"

200 ?" +-------+"

210 LRUN(3)

*SAVE3*

1 @arun

2 e=0

3 LOCATE 6,7:PRINT "PUSH START";

4 K=INKEY():C=RND(26):IF K=0 THEN GOTO 4

5 LOCATE 6,7:PRINT " ";

10 LET[1],22,3,12,8,7,6,9,11,13,16,15,17,19,16,14,18,20,2,8,5,10,14,10,4,6,12,4

20 LET[31],14,16,18,18,16,14,16,16,16,14,16,16,16,18,18,14,14,14,14,16,14,14,18,14,18,14,18

100 FOR I=1 TO 30

105 c=rnd(26)+65

110 LOCATE12,5:PRINT CHR$(C);

120 K=INKEY():IF k=0 THEN GOTO 120

123 IF k<65 THEN GOTO 120

124 IF k>90 THEN GOTO 120

125 X=[0+K-63]:Y=[K+30-63]

126 LOCATE X,Y,1:WAIT15:LOCATE X,Y:PRINT CHR$(K);

130 IF K<>C THEN BEEP 40,20:E=E+1:LOCATE X,Y,1:WAIT15:LOCATE X,Y:PRINT

CHR$(K);:GOTO 120

135 LOCATE 23,5:PRINT e;

140 BEEP5,3:WAIT5

150 LOCATE 23,4:PRINT I;

155 BEEP15,3:WAIT5

160 NEXT

170 LOCATE 10,5:PRINT "END";

175 LOCATE 9,7:PRINT "RETRY?";

180 K=INKEY():IF K=0 THEN GOTO 180

190 LRUN(2)

よろしくお願いします。

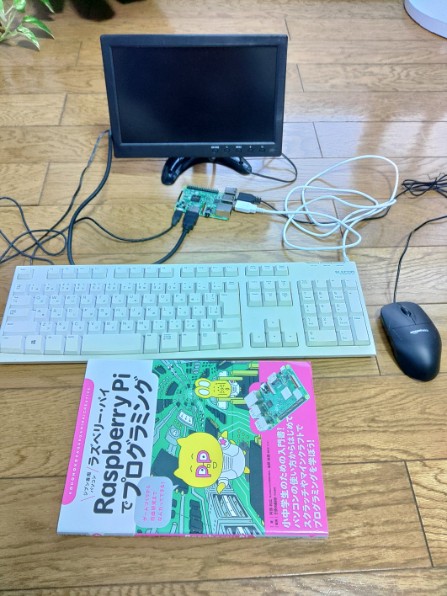

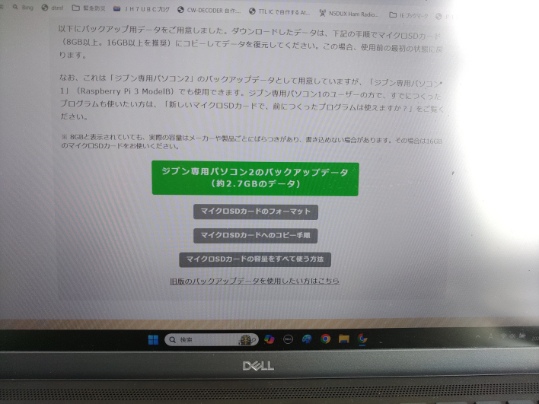

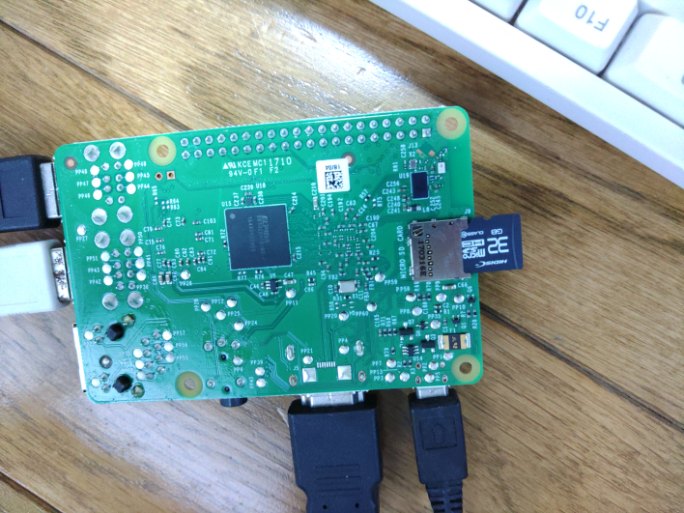

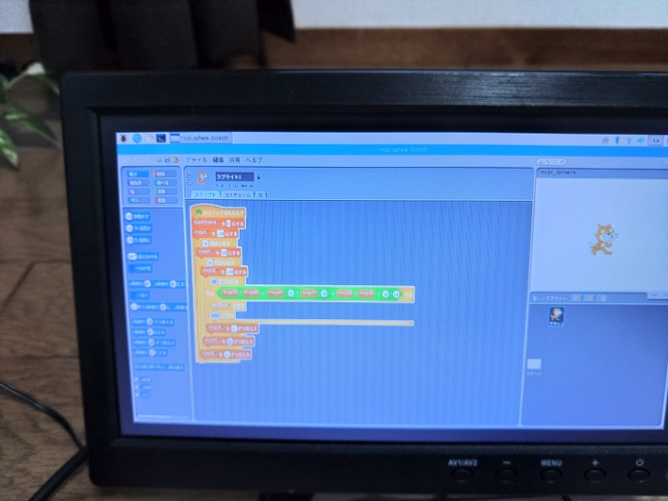

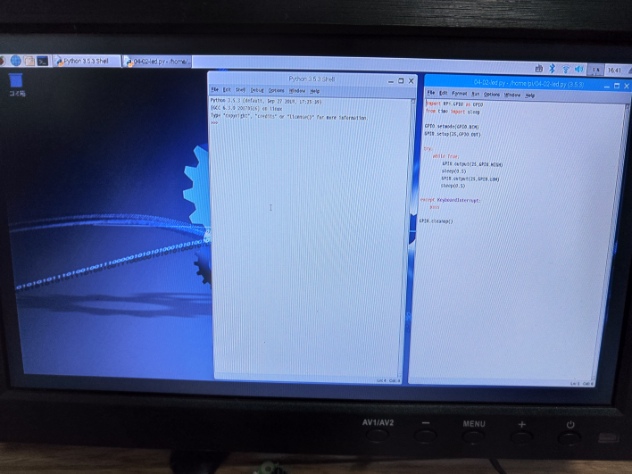

raspberry piを使って見たかったのですが、現行機の2世代前でraspberry pi 3+です。

microSDに書いてある情報が初期値かどうかわからないので、サポートサイトからデータをバックアップしました。

https://www.kodomonokagaku.com/jibun/

バックアップしたデータをraspberry pi3に入れて電源を立ち上げると、windowsのような画面が立ち上がりました。

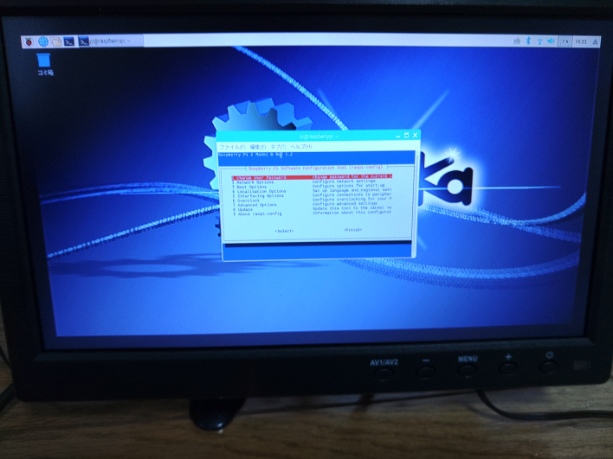

micro SDの8GB容量制限を解除して、ネットのSSIDと暗号化キーを入力してネットに接続。

scratch、python、minecraftを立ち上げて動作確認をしました。

リブレオフィスも使えて、15年位前のWindowsパソコンのようです。

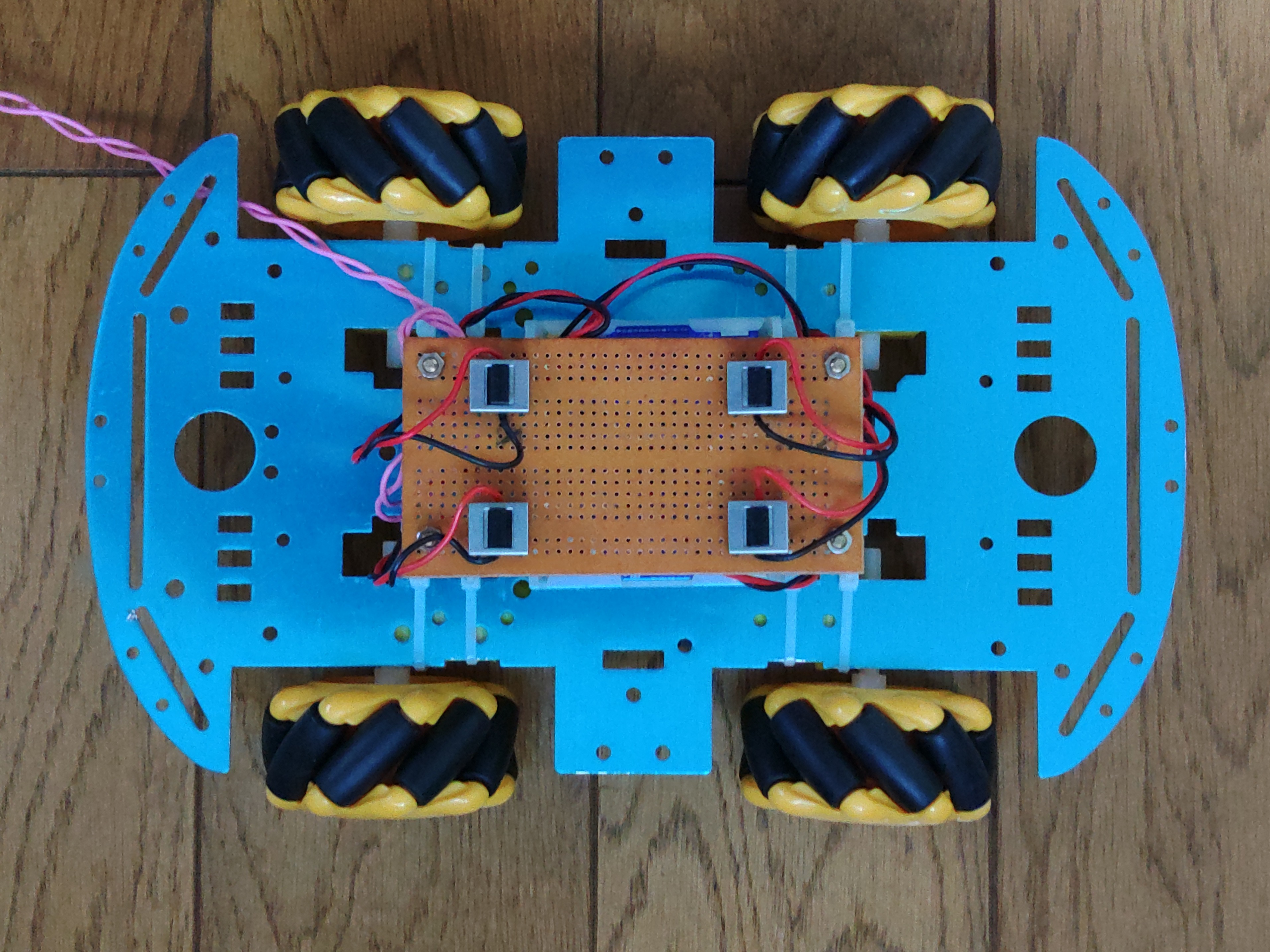

マイコンで制御できるロボットを検索中、TTモータとメカナムホイールがセットで売っていました。

その昔、オムニホイールで真横方向に動くロボットを初めて見た時、1個何万もすると言われていましたが、オモチャですが、今はモータとシャーシとセットで数千円、オモチャのラジコンも4,5千円で売っています。以前からどんなふうに動くのか気になっていたので試して見ました。

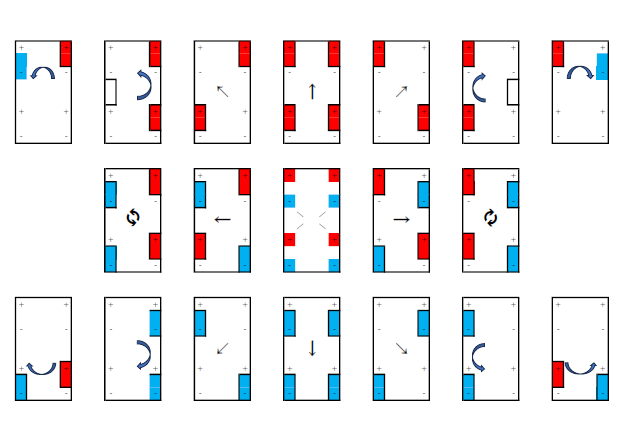

各モーターを正転・停止・逆転できるように、2回路入りのセンターオフのスライドスイッチで設定して、電源を入れて動作を確かめるようにしました。

前進・後退・左右旋回は普通の普通の4輪車でもできますが、左右の斜めに真直ぐ進んだり、左右の真横に真直ぐ進む動きは見慣れないせいか面白いです。

これがあれば、縦列駐車も苦になりませんね。

https://youtu.be/MOt_f-ipvhE

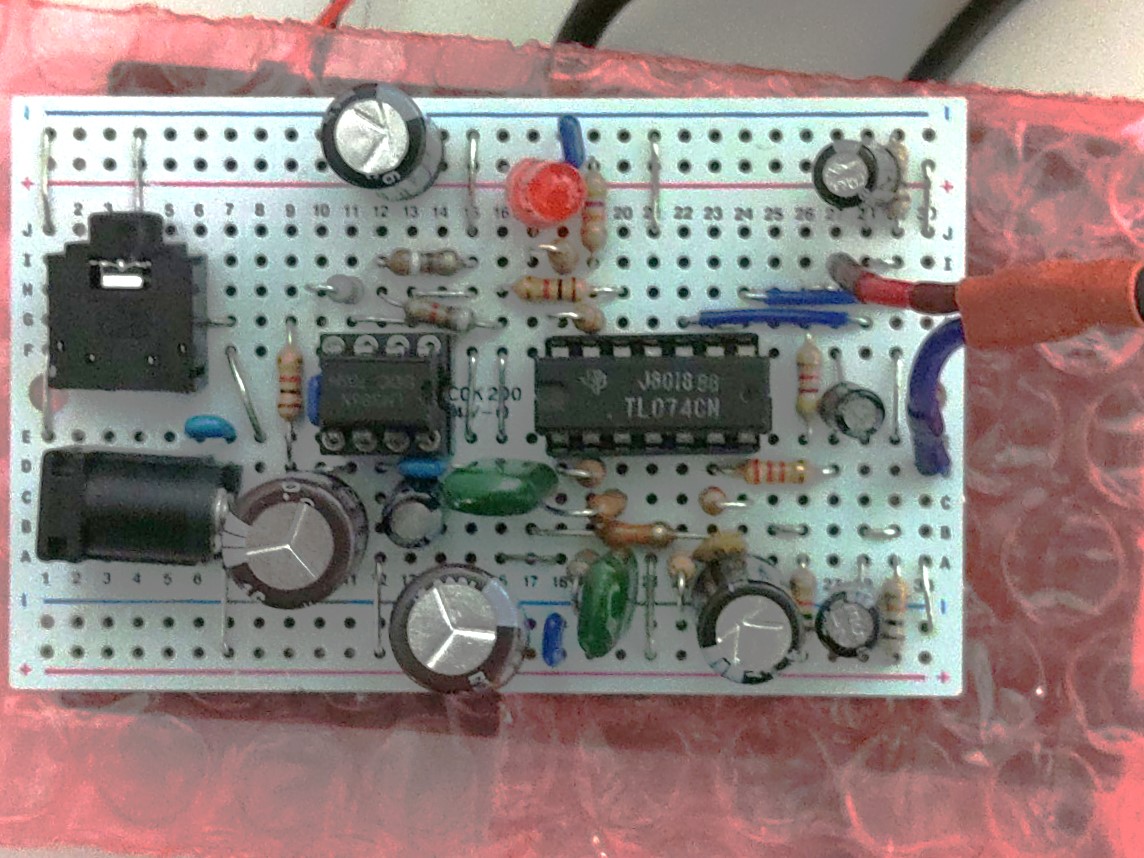

(8/25)本日は、ありがとうございました。

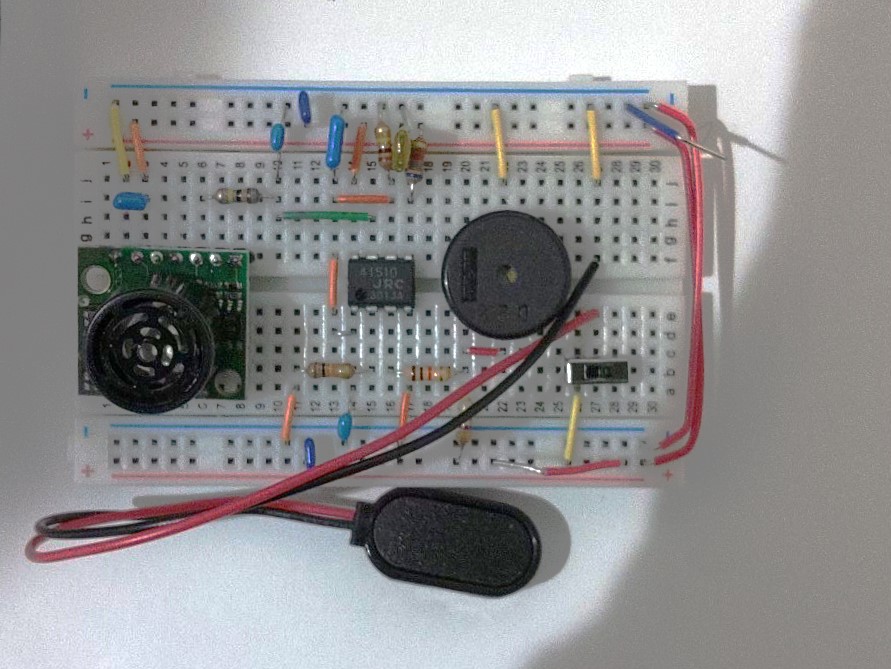

電子工作のはなしシリーズの回路を組み立てたものを、You Tubeの方にアップロードしています。

どの位のパーツ数ならブレッドボード上に載るのか、また、電源や信号の引き回しなど、回路規模がトランジスタやIC1~3個程度使った回路なので、ブレッドボードで回路を組む練習にはちょうど良いと思います。

実際に組んだものを見てみたい方はご連絡ください。

教材のレンタルも行っておりますので、事前にご連絡ください。

また、ブレッドボード実習で使ったブレッドボード体験セット1,2も数個余っています。

こちらも事前にご連絡頂ければ無料お分けできます。

よろしくお願いいたします

次回ブレッドボード・カフェは、

2024年 8/25(日), 8/31(土)

13:00〜17:00

場所は、bono相模大野サウスモール3階 ユニコムプラザ相模原 AV室

です。

教材のレンタルも行っています。

シェアオフィスのロッカーにある程度ありますが、数に限りがありますので、レンタル希望の場合、あらかじめご連絡頂くと、自宅から持って行けますので助かります。

夏休み残り2回、よろしくお願いします。

4/27 本日はありがとうございました。

次回、ブレッドボード体験実習に向けて、サーボモーターで動かす応用例を考えている所です。

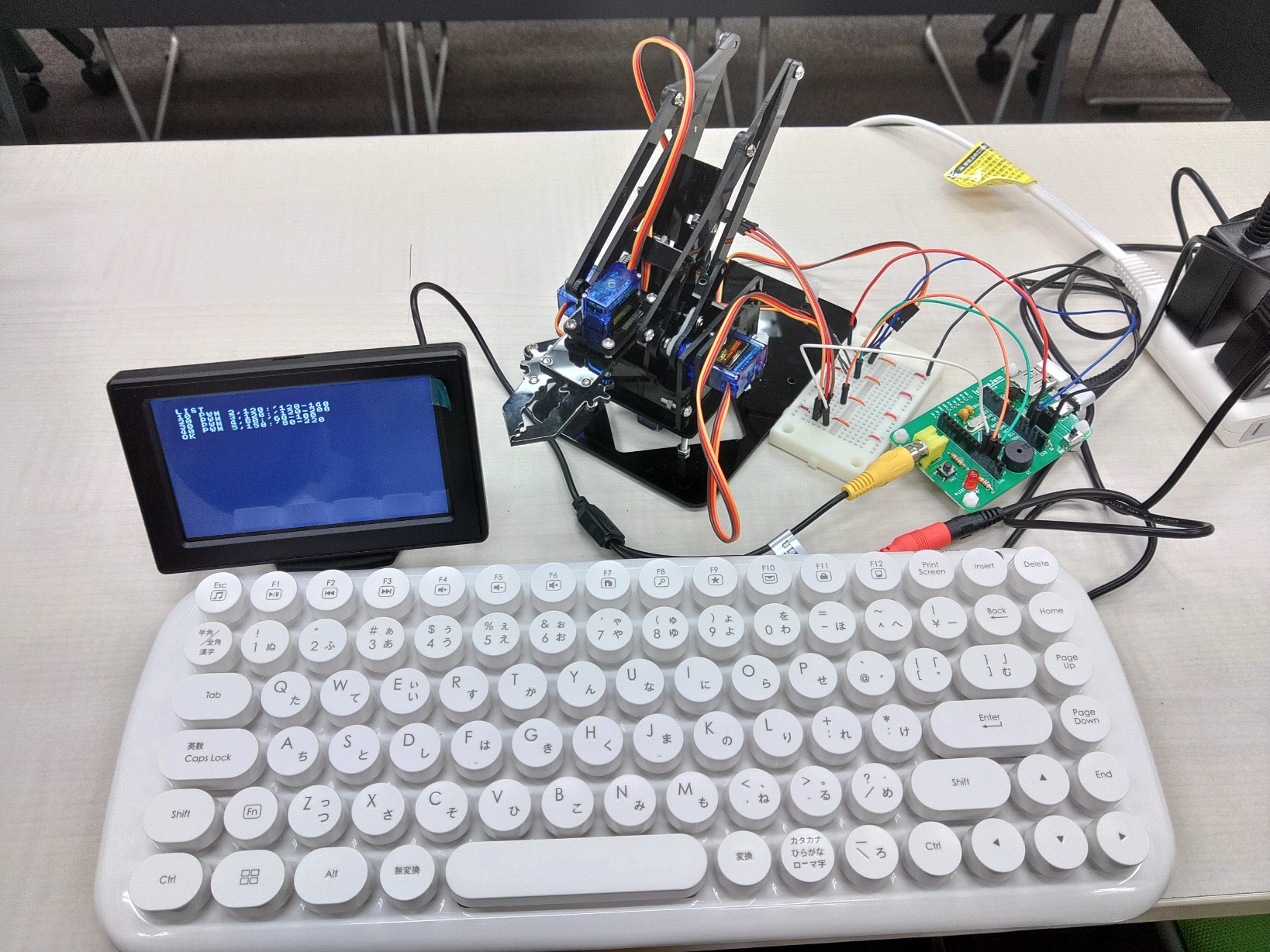

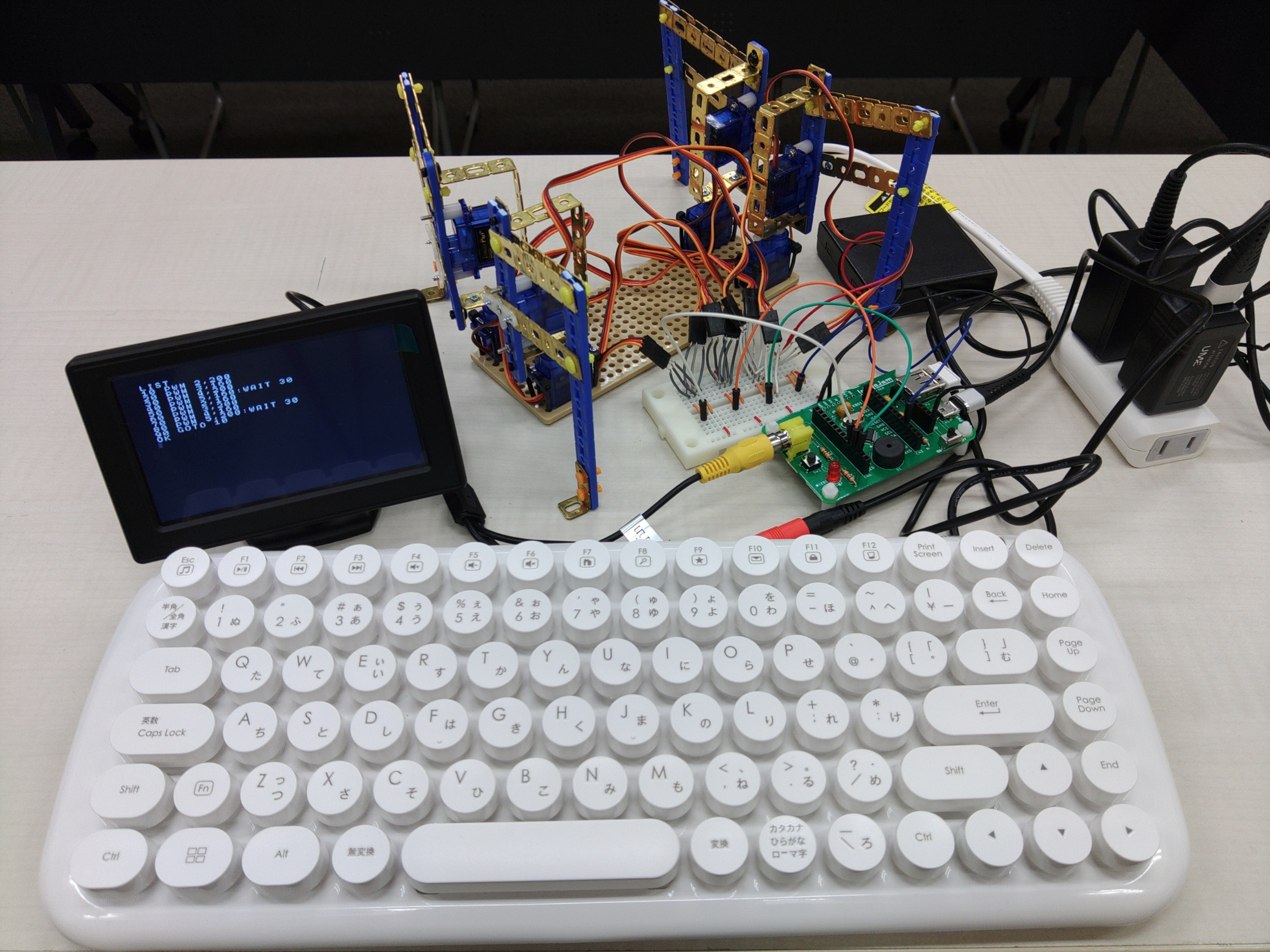

2足歩行ロボットのように大量のサーボモーターを使う物でなく、サーボモーターの動きが良く見られるものとして、ロボットハンドを思いつきました。

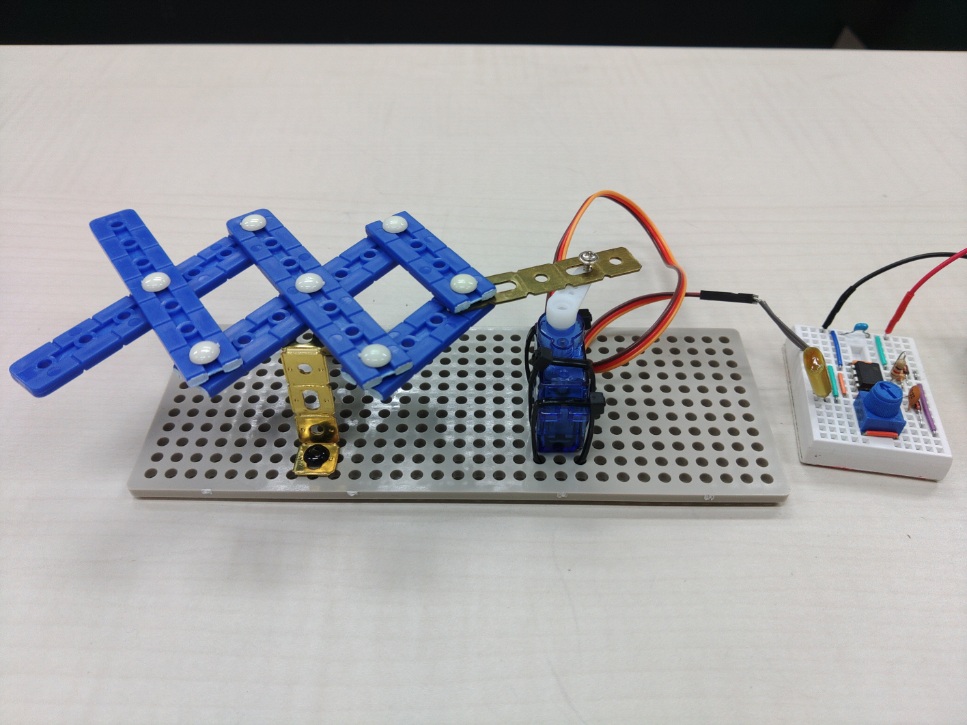

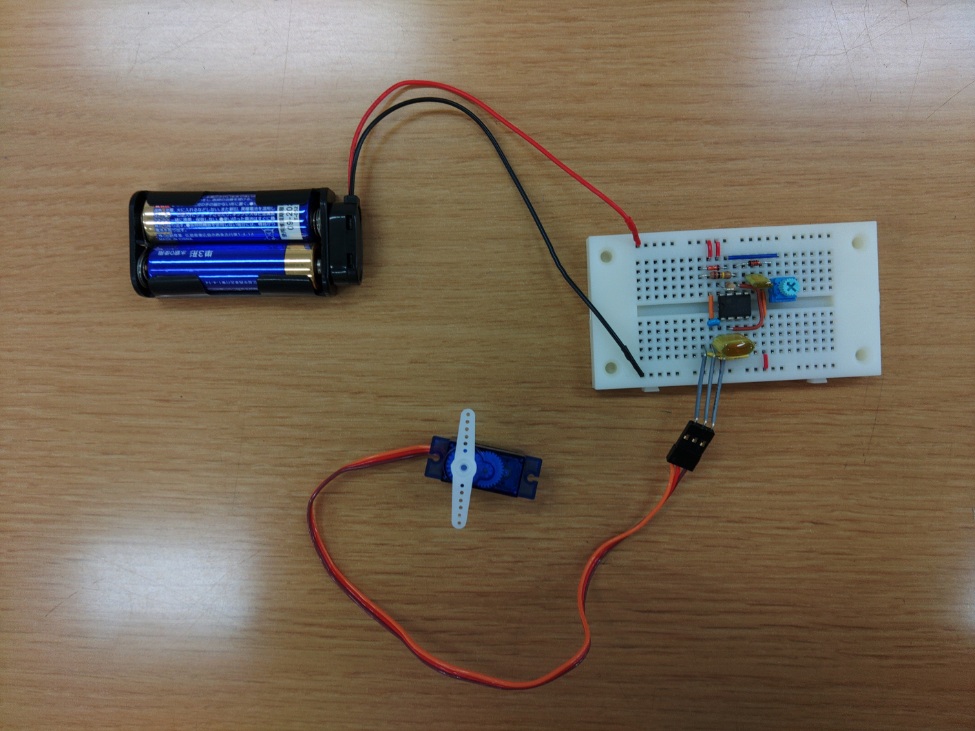

組み立てが複雑でなく、タミヤのユニバーサルアームセットでなんとかロボットハンドを作ろうと試行錯誤しました。写真1のように形はそれっぽくなりましたが、サーボのアームで動かすと上手く動きません。

色々試して、写真2枚目のような、昔、駄菓子屋で売っていたようなマジックハンドの形にしたところ、一番動きが大きくて、見栄えがしました。

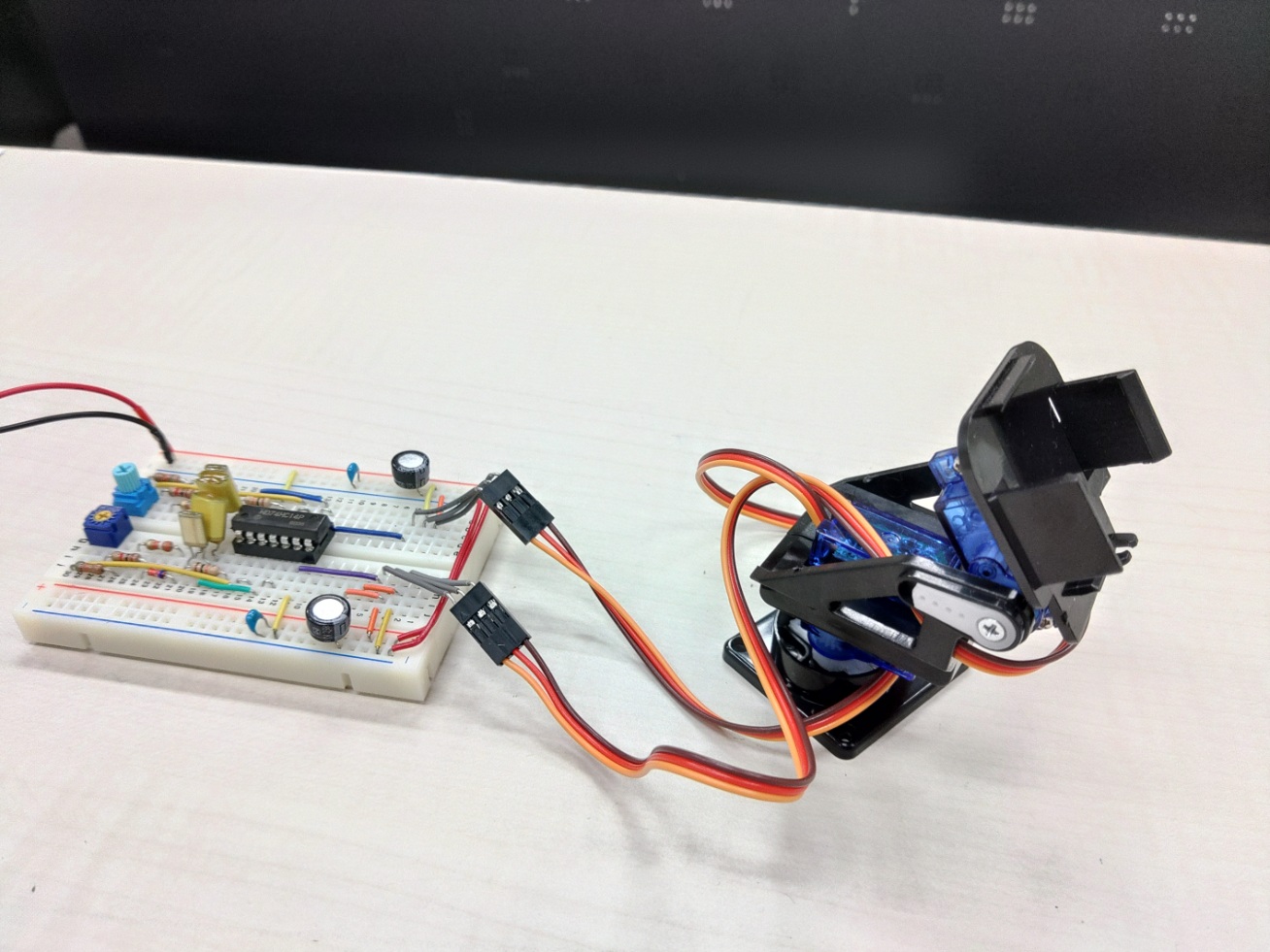

写真3枚目は、メルカリとかヤフオクで売っている、サーボモーター2個つかった、 ロボットアーム ブラケットです。先に小型カメラなどを取りつけて遠隔操作したりするのに使えそうです。

次回、ブレッドボード体験実習は5/6(月)10:30~17:00 実習室 2です。

よろしくお願いします。

本日はありがとうございました。

当初は、電子工作を趣味にしている人が集まるものだと思っていたのですが、

参加者の皆さんの住んでいる場所や仕事、来られた目的や目標が違うのに、

なんか、有意義な会になったと思います。 最後の555を使ったサーボモーターを制御できる回路は、5月の連休に出すつもりで、今日は参考出品と

思っていましたので、回路図や実態配線図は作ってきませんでした。

元ネタは、NUM555のデータシートの50%デューティーサイクルの発振回路で、

デューティー比50%できるなら、逆にバランスの悪いデューティーサイクルも出来るのではと、

回路の抵抗やコンデンサなどの定数をイジリ回してサーボモーターを制御できるようにしました。

次回はブレッドボード・カフェ、4/6 13:00~17:00

場所は代わって、ミーテイングルーム3になります。

よろしくお願いします。

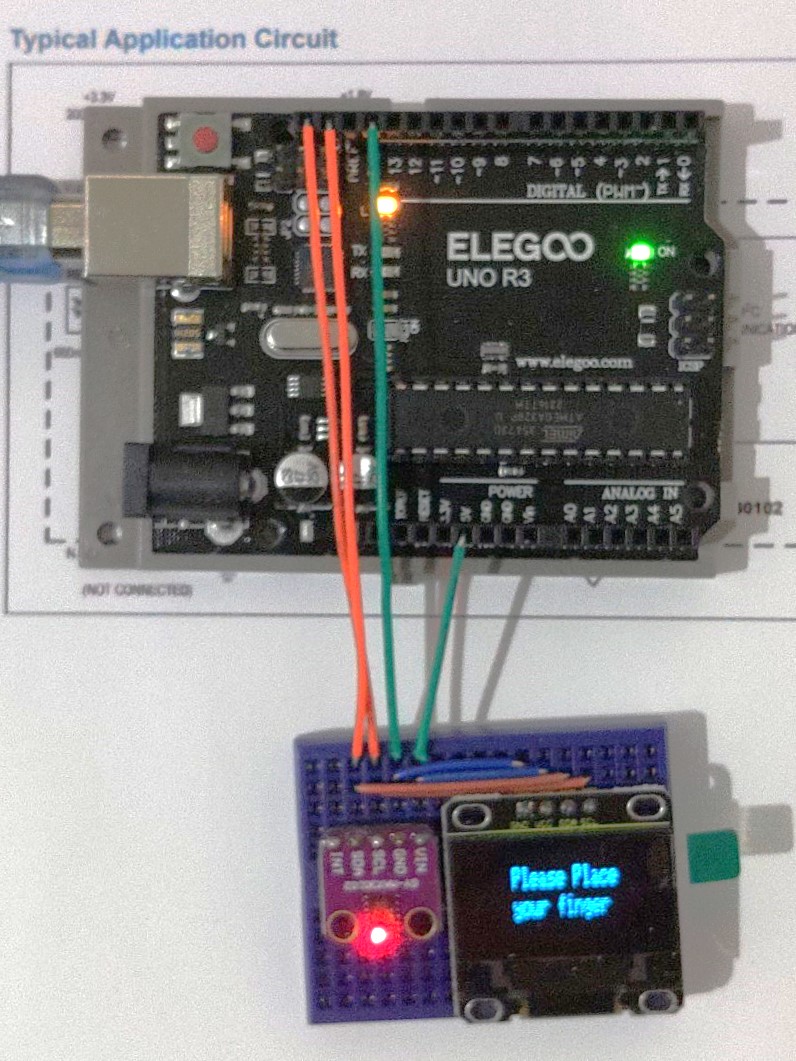

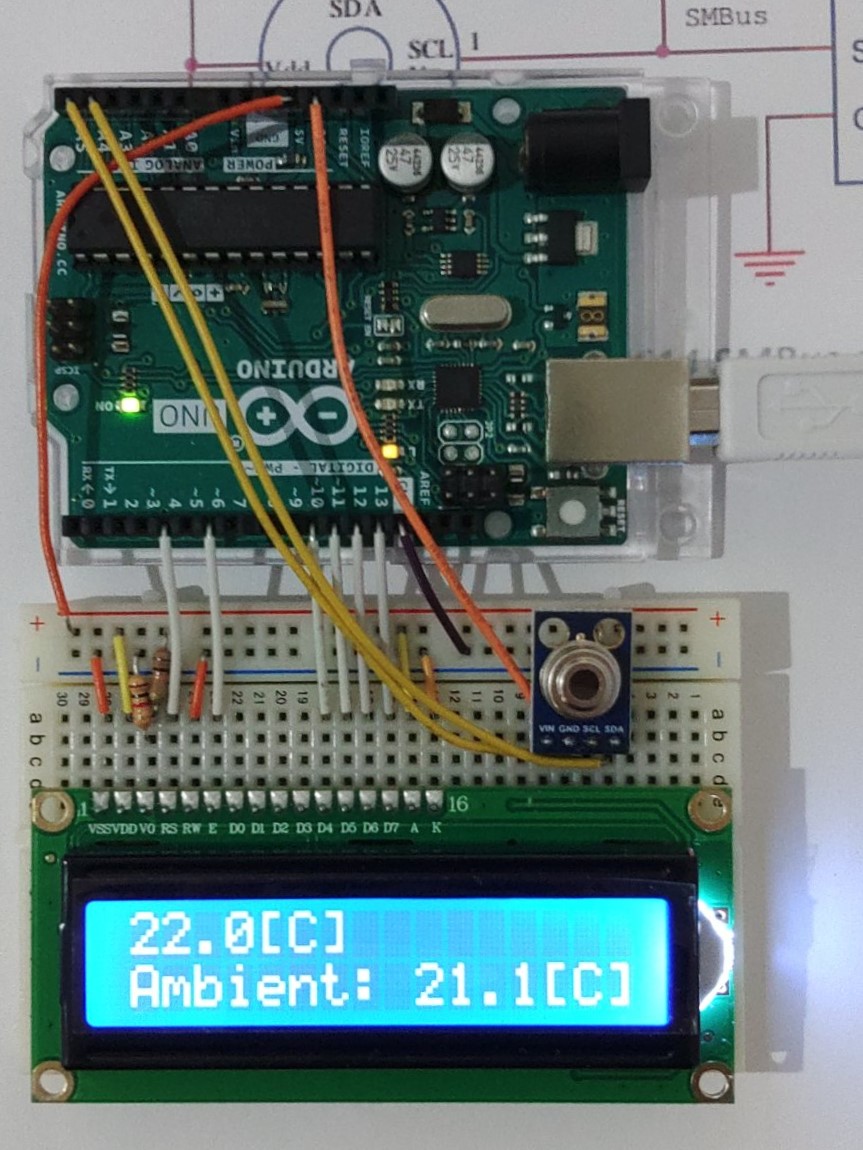

2月の展示コーナーのテーマは、「エレクトロニクスによる医療・福祉機器」です。

トランジスターが発明されたとき、小型で消費電力の少なかったトランジスターは、補聴器などの小型の

アンプに使われました。

医療器としても、心電計、筋電計、脳波計などの微弱な生体電気信号を観測するのに不可欠です。

また、サーミスターなどで、外気や体温の測定、非接触で温度を測れる焦電現象を利用したサーモパイル、人工呼吸器などの圧力の検出する圧力センサーなど、エレクトロニクスの技術が無ければ、現代の

医療は成り立ちません。

福祉の分野でも、老衰による体力の衰えや、事故や生まれつきの障害により、体の一部の機能や、五感が

失われても、それを補う技術として、エレクトロニクスの技術が期待されています。

Cdsを使った、一番簡単な脈波計の原理

心臓の音が聞こえる、心音アンプの回路

超音波センサーで測定した距離を、音の高低で知らせる電子白杖の原理

パルスオキシメーターのセンサーモジュールと接続されたArduino

サーミパイルを内蔵した放射温度センサーモジュールと接続したArduino

1/6 本日は遠くから足をお運び頂き、ありがとうございました。

前回もそうなのですが、皆さんそれぞれ何かを作っていたり、技術セミナーなどに参加されたり、ご自身で何か作られているので、特にこちらに足を運ばなくても大丈夫そうなのですが、その好奇心と行動力で、こちらを見つけて頂き、ご来場頂き感謝しています。

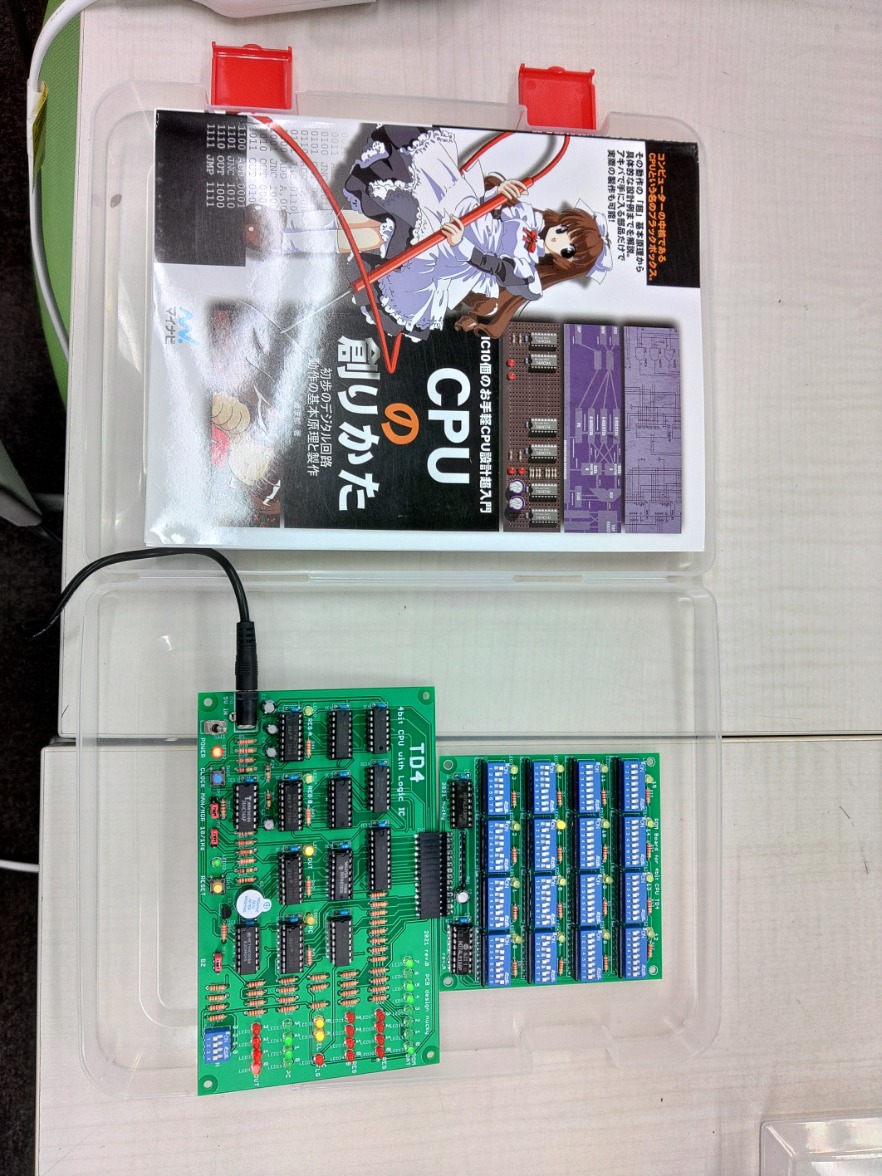

先月から展示コーナーを借りましたが、テーマを決めて、メリハリをつけて月ごとに展示内容を変えた方が良いとアドバイスを頂きましたので、今月は、「計算する道具」をテーマに展示しなおしました。

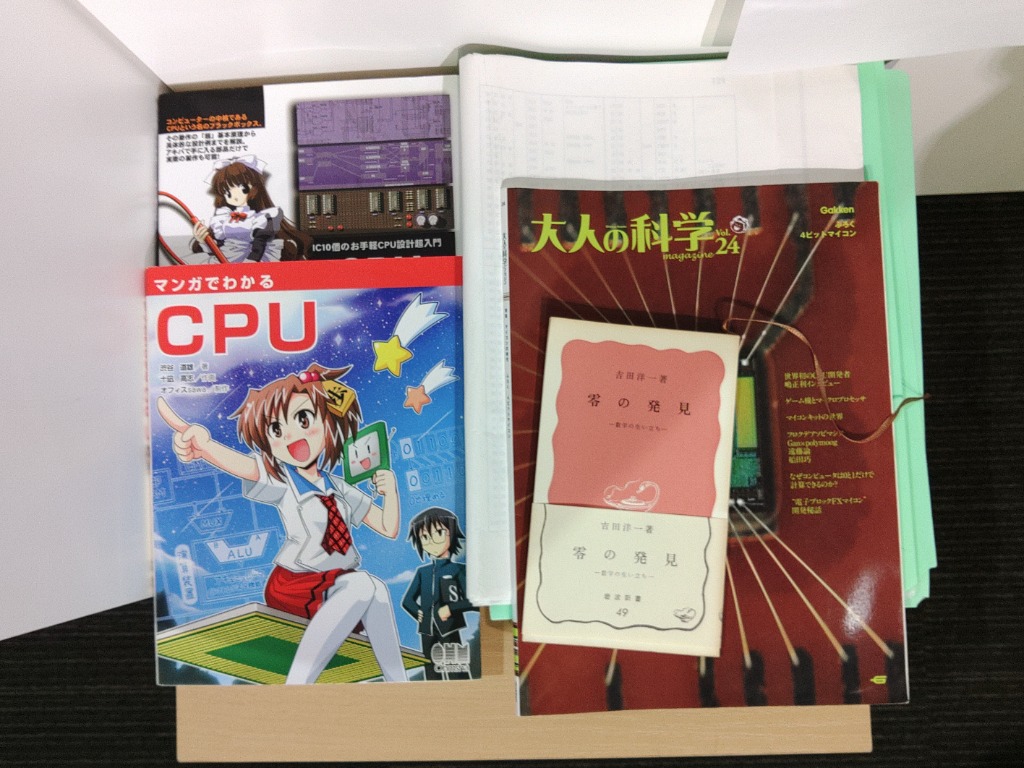

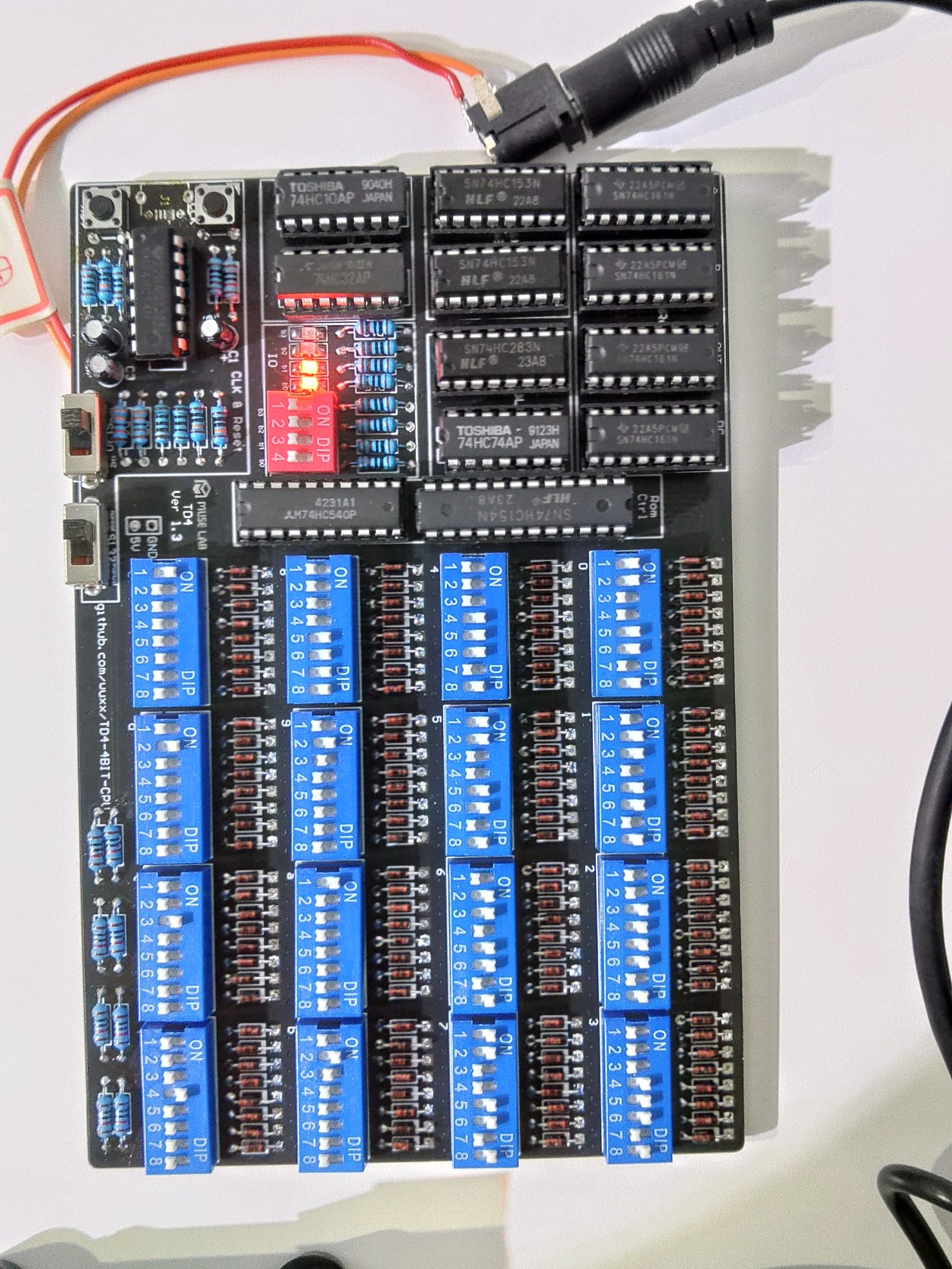

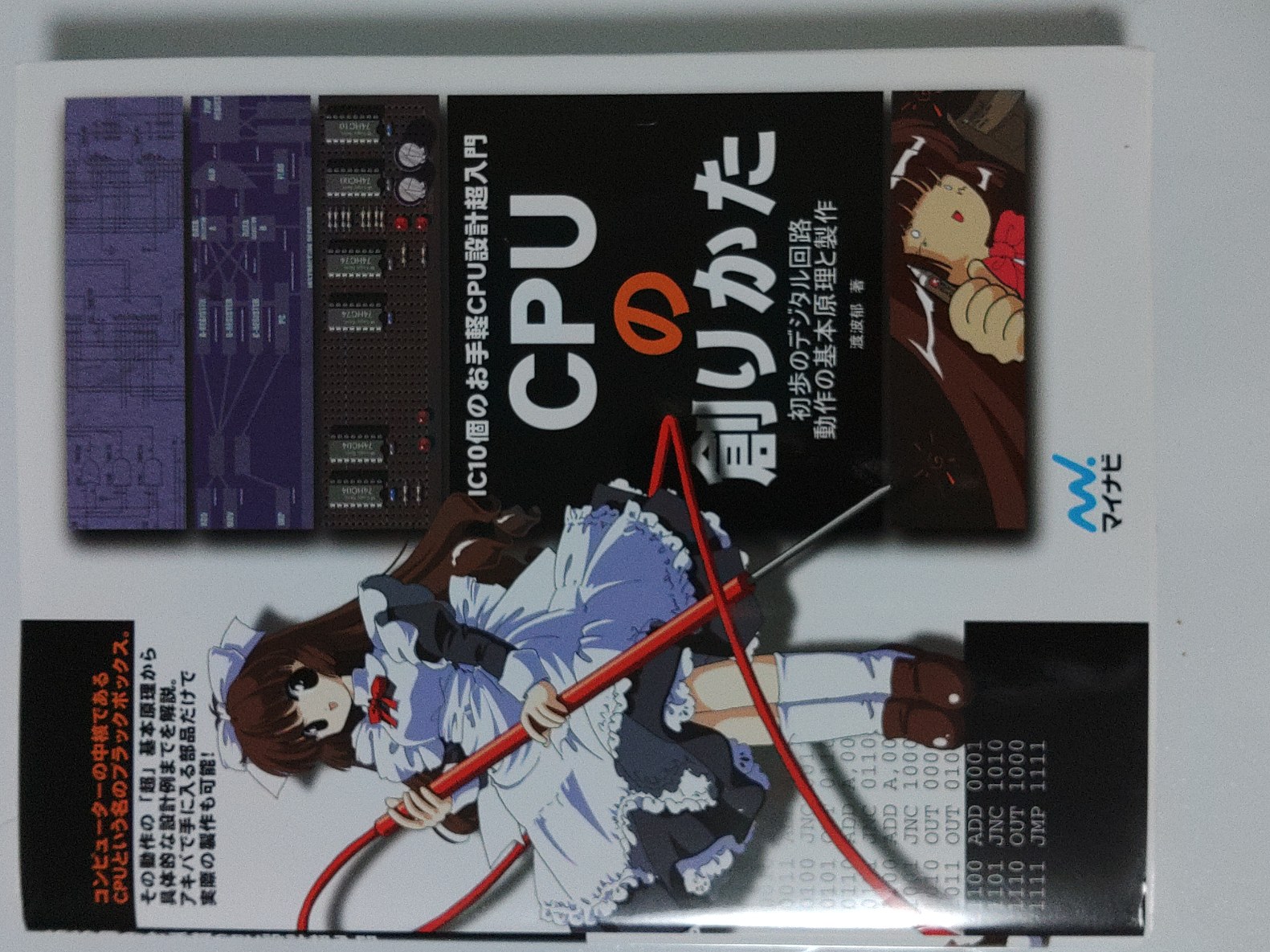

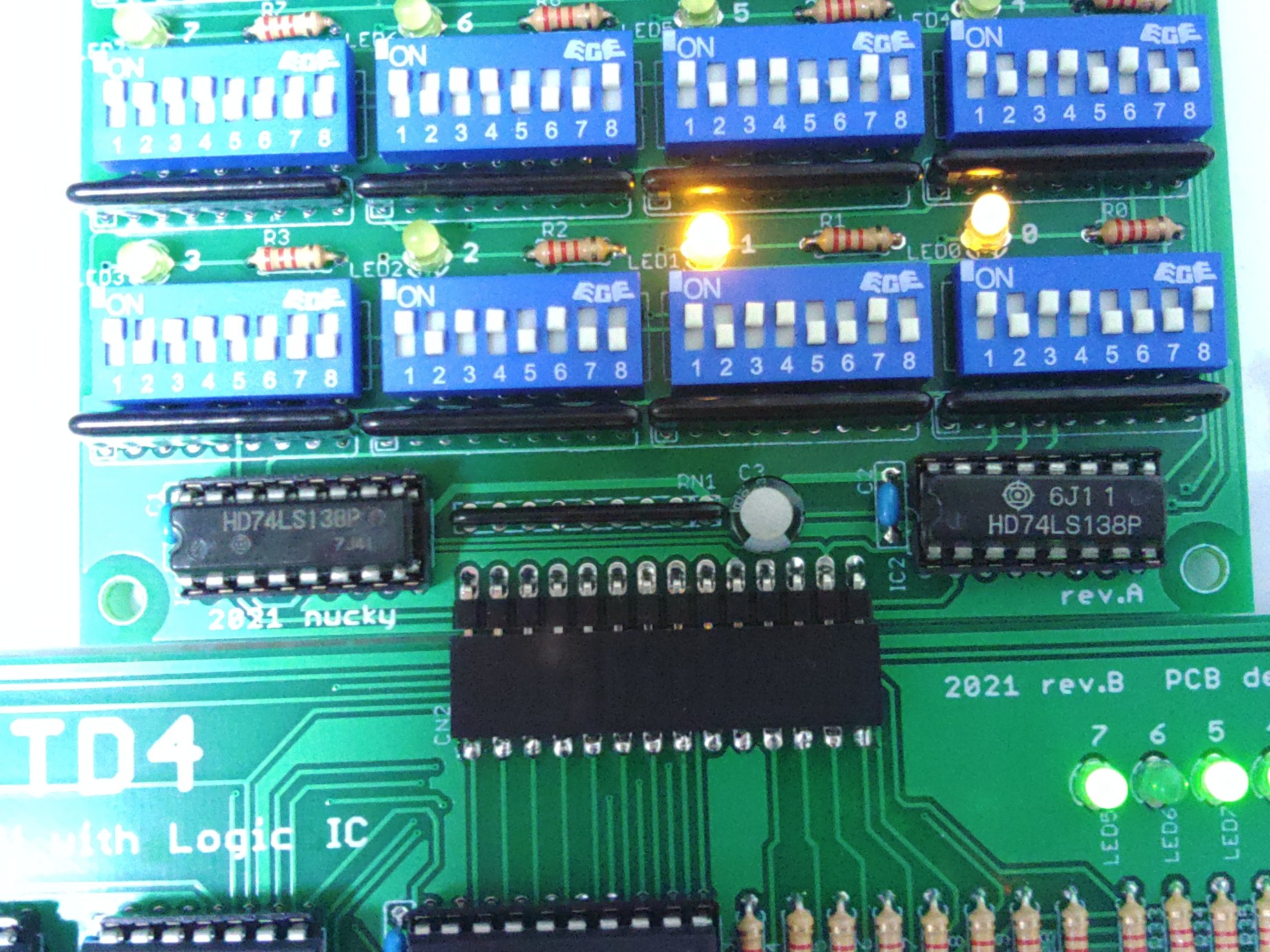

そろばん、計算尺、機械式手回し計算器、デジタルICで組んだ一桁加減算器、先日組み立てた、CPUの創り方のTD4、4ビットマイコン互換のGMC-4,TK-80互換のZK-80。

手回し計算器は、分解してCRC556で洗浄したので動きます。タイガー計算機のサイトや富山大学 幸山研究室のタイガー手廻し計算器 (タイガー計算器) シミュレータなどで使い方がわかります。

、TD4とGMC-4とZK-80は、書籍をおいてあります。

それぞれの計算道具がどのような仕組みで計算を行っているのか、何処まで理解できるでしょうか。

私は、そろばんはできませんし、計算尺は子供の頃、対数目盛で掛け算が出来るというのを父に説明されたのと、機械式手回し計算器は田舎の押入れの奥から出てきたのを使い方を教わって感動していました。

皆さんが感動や驚き、好奇心を感じて頂ければとおもいます。

CPUの創り方のTD4の基板を作って、主要ICとセットで売っているサイトを見つけて購入しました。

Web Nucky Blog

https://webnucky.blog.fc2.com/blog-category-10.html

残りの部品を今日、秋葉原で購入して組み立てました。

一部、パーツの入手困難から、74HC154の代わりに、74HC138を2個使って、同じ機能を

実現しています。

サイトを良く読まなかったので、74HC154を買ってしまい、74HC138を買い忘れてしまいました。

仕方が無いので、取り合えず74LS138で代用して動いています。

こちらも、ブレッドボード・カフェで自由に使って頂けるように、書籍のCPUの創り方と一緒に、

教材に加えます。

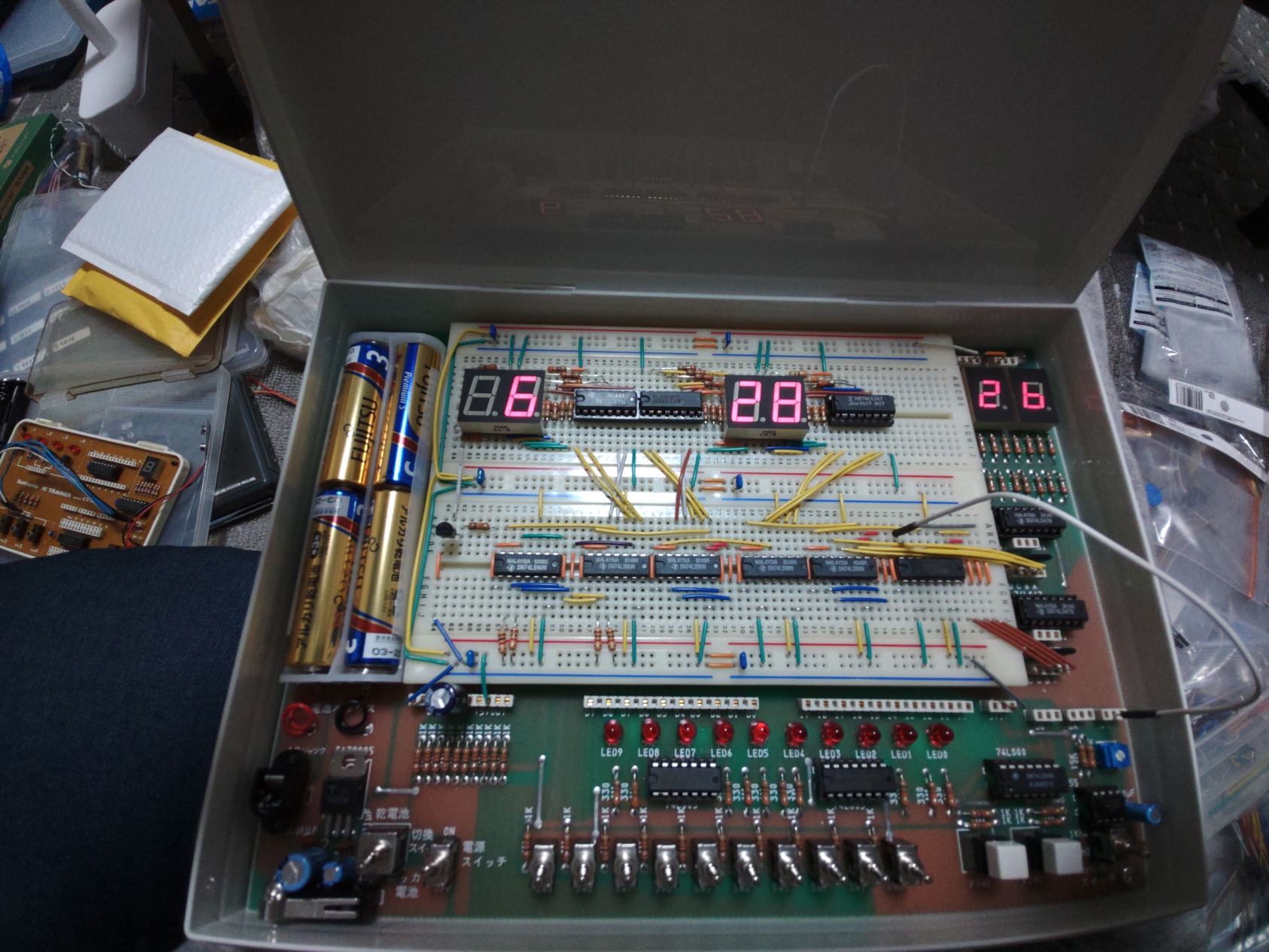

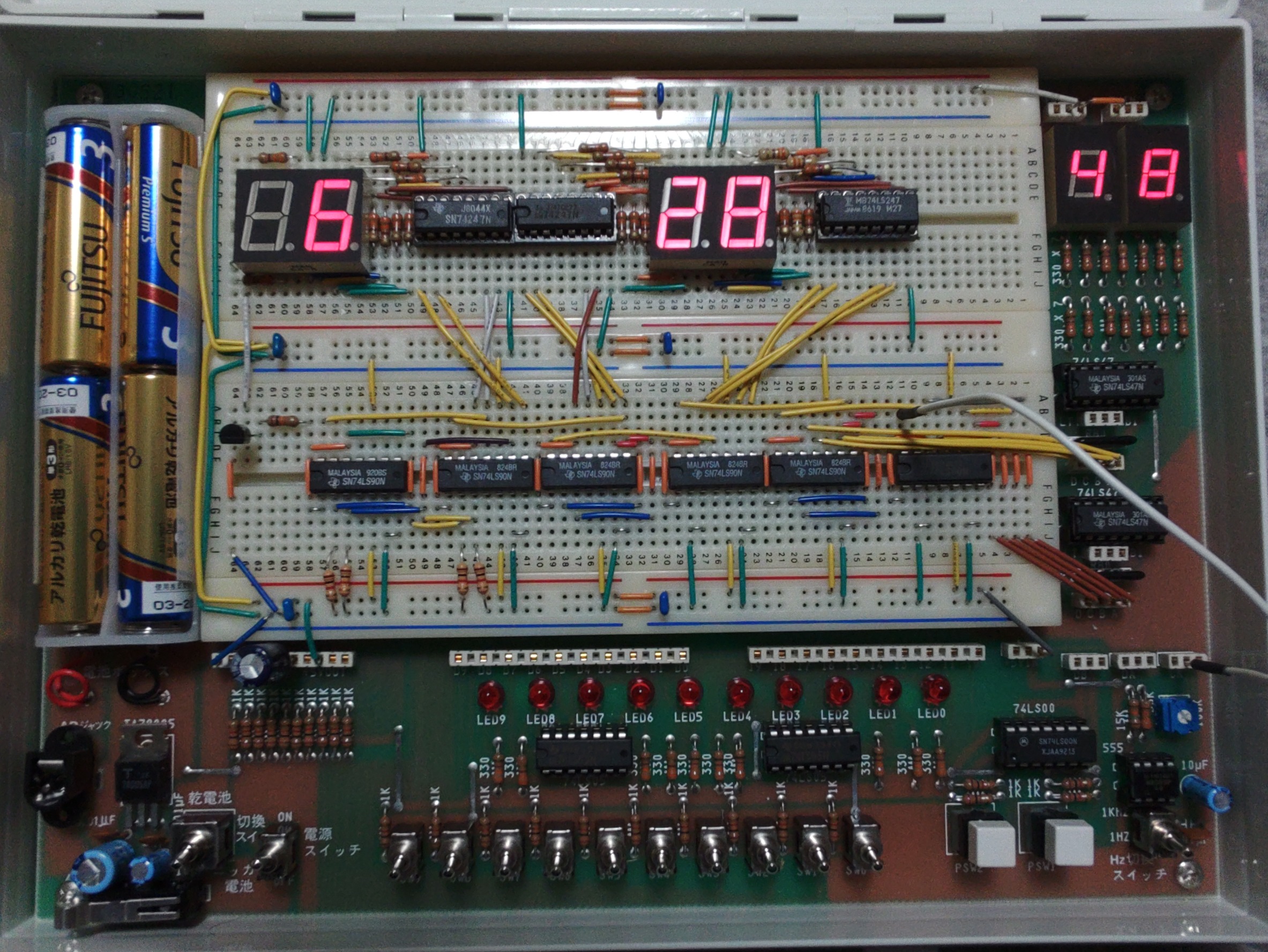

CT-311のマニュアルには。ゲートIC組み合わせ論理回路とFFとカウンターの順次論理回路の

実験例があります。

時計用のLSIが販売される前には、ディジタルICのディスクリートでデジタル時計の回路が組まれていました。

誤差の少ない水晶発振回路を分周して、できる限り正確な1秒パルスを作り出し、それを、

10進カウンタ→6進カウンターで秒の単位を、その出力を上位桁のクロックへ入力し、

10進カウンタ→6進カウンターで分の単位を。その出力を上位桁のクロックへ入力し、

12進カウンタ(10進+2進カウンター)で時の単位を、

それぞれの出力を当時高価だった7セグメントLEDやニキシー管、蛍光表示管などに表示して、

デジタル時計を作っていました。

今回は、原理的なものがわかればよいので、水晶発振回路を分周して1秒パルスを作り出すところは省略して、クロックはかなり不正確ですがCT-311付属の555発振回路から入力し、ブレッドボード上に、秒、分、時のカウンターと、7セグメントLED+7セグメントLEDデコーダの回路を組んでみました。

それでも、1地番上位桁の10時間表示の部分のデコーダICは入らなかったので、トランジスタで十の位の「1」を表示させて、ギリギリなんとか収まりました。

初めは、カウンターICが2個入った74LS390とゲートICを使って効率とスペースを確保して作ろうとしていましたが、かえって配線箇所が増え、接触不良やタイミングのズレなど、パスコンを大量に入れないと安定して動作しなかった為、74LS90と74LS247+トランジスターで組みました。

今は専用ICやマイコンなどでデジタル時計の回路は組まれていますが、カウンターICがどのように使われているのか、実感できる回路です。

12/16 本日はありがとうございました。

部屋を覗きながら通り過ぎてしまう人が殆どでちょっと残念でした。

勧誘でもありませんし、お金の請求もありませんし、特に何か強制する事ありません。

見ていて面白いと思えるものがあれば、実験教材で遊んで行って頂ければと思います。

ご主人でもお孫さんでも誰か興味のある人をご存じでしたら教えてあげてください。

教材は、Ichigojam、IchigoLatte,電子ブロックミニ、電子俱楽部60、ICトレーナCT-311、大人の科学Vol24マイコンGMC-4などです。

シェアオフィスのロッカーのスペースに限りがあるので種類や数量に限りがありますが、順次増やしていきたいと考えています。

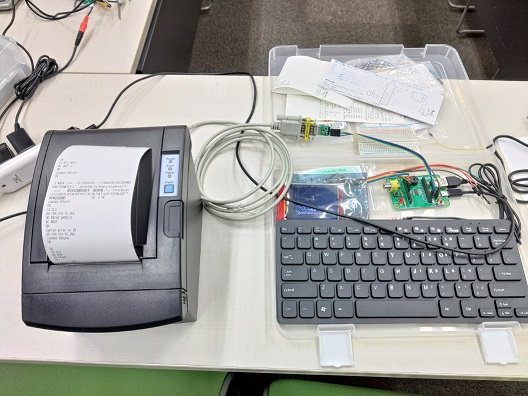

Ichigojamからシリアル信号を出してシリアルプリンターで印刷できるようなので、試しました。

実験用なので新品を買うまでも無いのでヤフオクで探してみました。

シリアルプリンターはお店のPOSシステムで、USBプリンターが使われるまでレシート用のプリンタとして数多く出品されています。

感熱紙のサーマルプリンターですが、用紙も結構出品されています。

電源付きで2000円で落札できました。

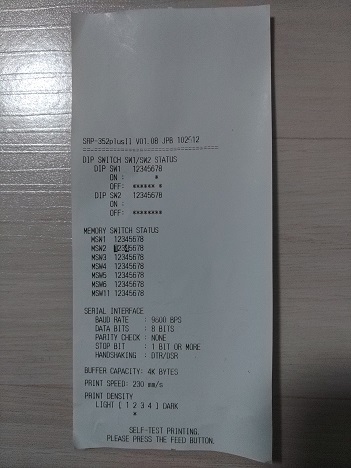

まずは、Feedボタンを押しながらスイッチを入れて設定内容を確認。

Ichigojamのプログラムを、プリンタのボーレートに合わせて設定します。

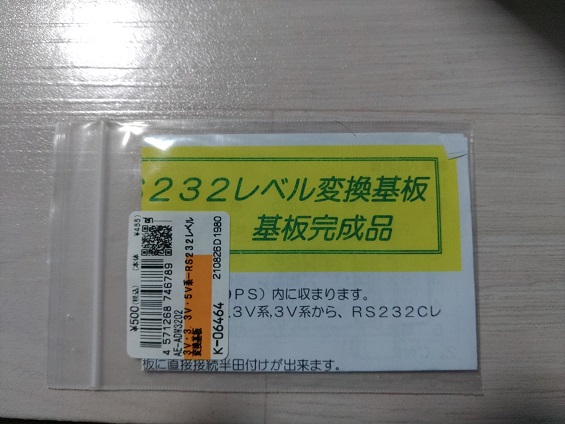

このプリンタとIchigojamを接続するために、Ichigojamの信号をRS232Cレベルに変換するレベル変換基板と、プリンタのD-SUB25ピンを9ピンに変換するコネクター、D-SUB 9PIN-9PINののストレートケーブル、D-SUB9PINのオスメス変換コネクターを秋月で購入しました。

全て接続してIchigojamのプログラムでボーレートと出力を設定して、RUN[CR]で実行し、

List[CR]を押すと、プリンタからプログラムが印刷されました。

次に、キャラクターコードを0~255まで表示させ、印刷してみたところ、英数とカタカナはそのまま印刷できたようですが、グラフィック記号は文字化けして漢字が出力されていました。

使う時はこの点を気を付ければ安価な出力装置として使えそうです。

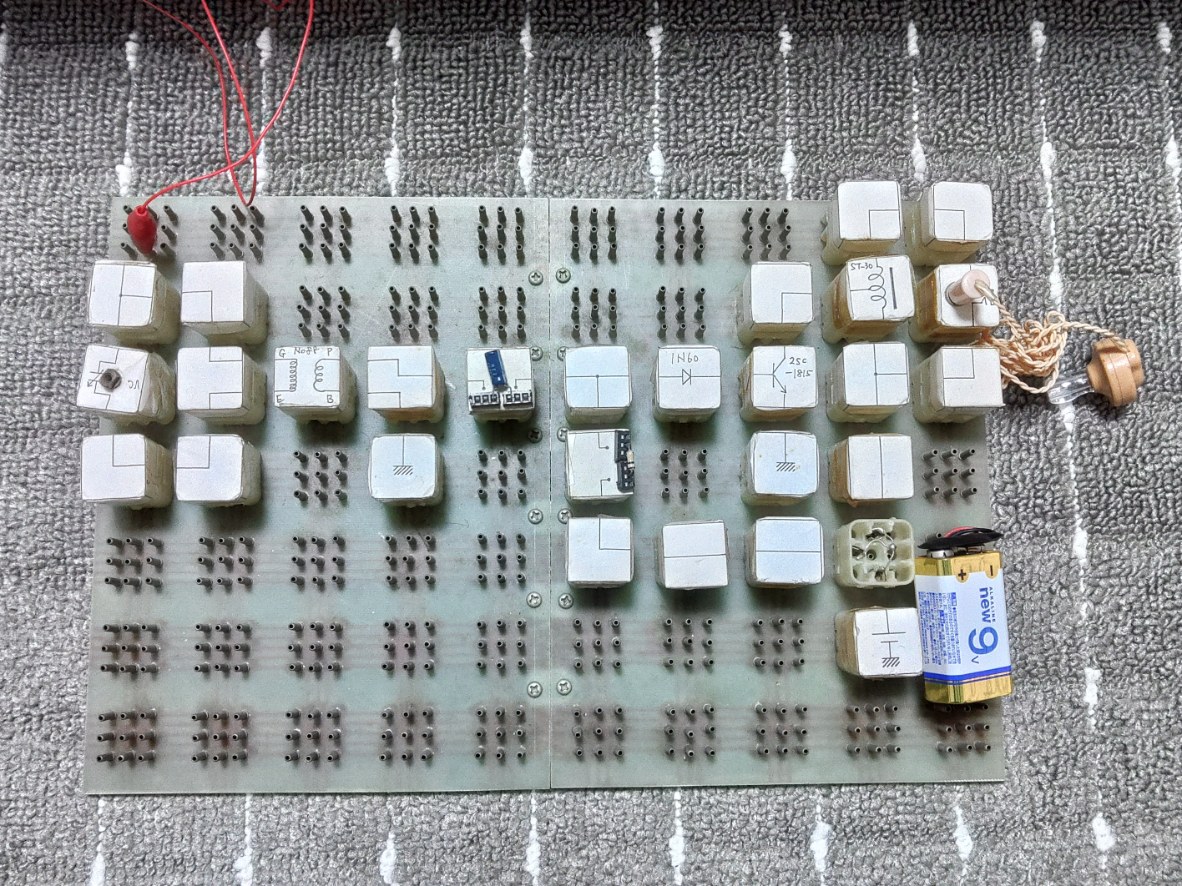

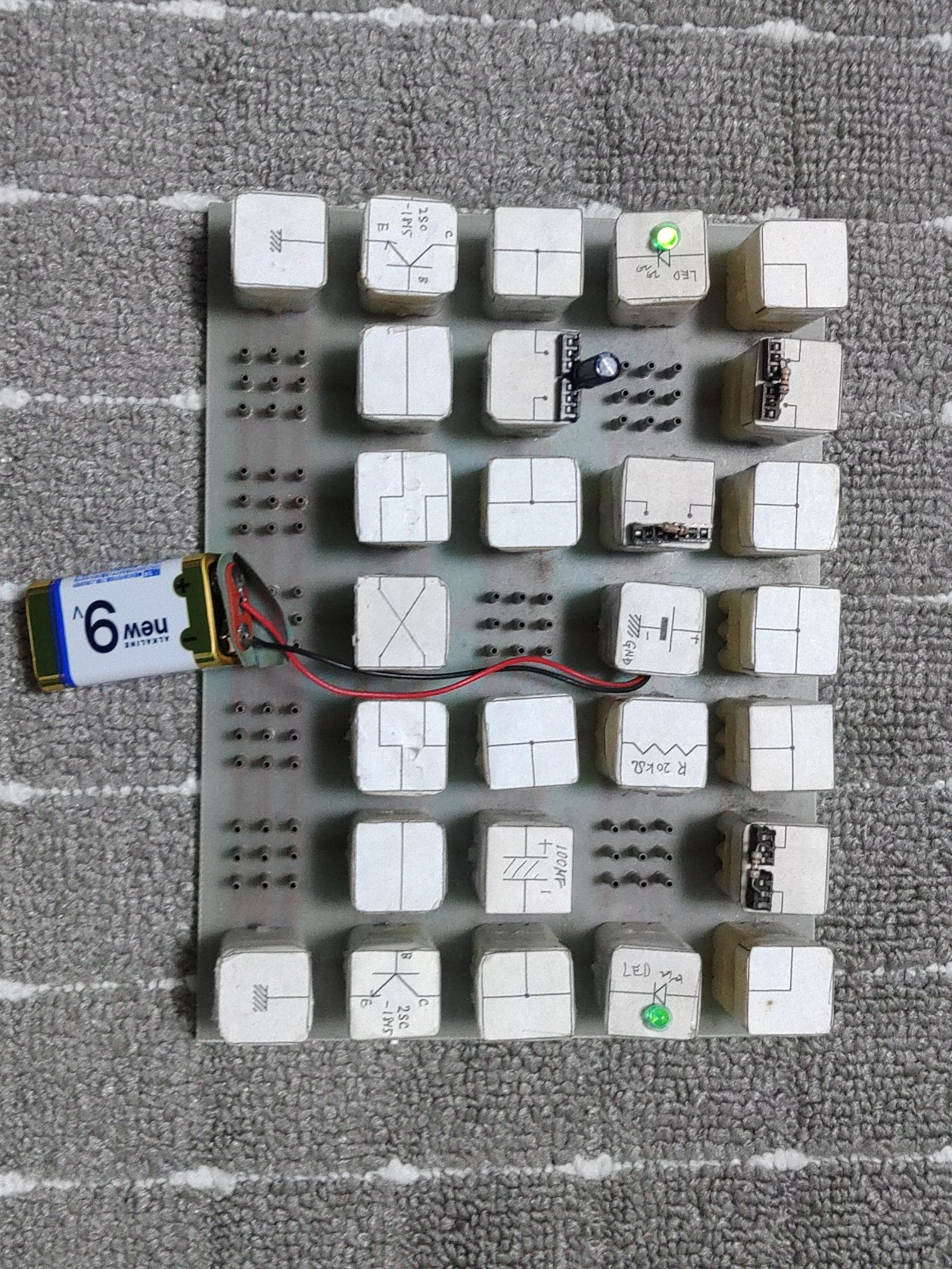

相模原に引っ越してから荷物を整理していたところ、大学の頃作った自作教材が出てきました。

モレックスのコネクタの中身をくり抜いて部品を入れ、基板側はコネクタピンを立てて信号線とアースのパターンを決めて、電子ブロックのように回路記号通りブロックを並べれば回路が完成するものです。

何年ぶりか、電池を接続するとマルチバイブレータは動作しましたがラジオは接触不良でブロックを抜き差しして、アンテナ線を接続してかろうじて聞こえました。

今は昔と違って、個別の部品を買わなくても、シミュレータとかPLDとかが安価に使う事ができるので、

考えた回路を気軽に試すことができます。

測定器や部品も安価に手に入るようになり、あの頃からすれば夢のような環境です。